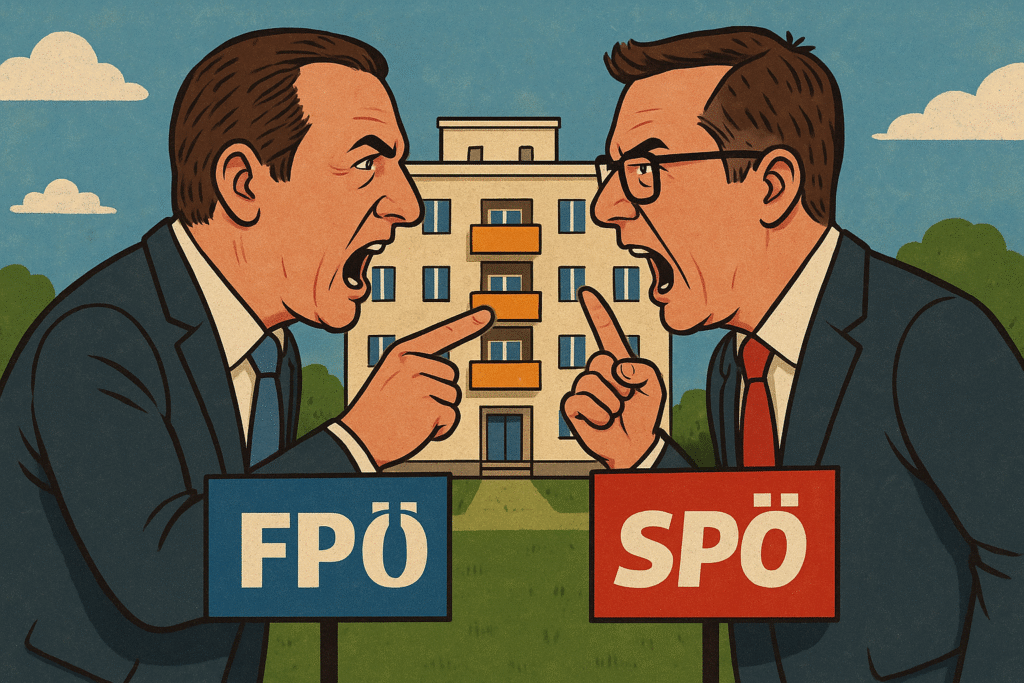

Am 16. November 2025 verschärft ein Streit um sozialen Wohnbau in Österreich die Debatte: FPÖ kritisiert SPÖ, Wien und Banken stehen im Fokus der Vorwürfe. Was nach einem weiteren Schlagabtausch im politischen Alltagsgeschäft klingt, berührt in Wahrheit eines der sensibelsten Themen im Land: leistbares Wohnen. Die Aussagen stammen aus einer aktuellen Presseaussendung und zielen auf zentrale Fragen der Wohnpolitik, die zehntausende Haushalte in Österreich unmittelbar betreffen. Zugleich stehen rechtliche Rahmenbedingungen, Gemeinnützigkeit und Aufsicht im Raum. Ohne die finale Antwort vorwegzunehmen: Es geht um Grundsätzliches. Um Vertrauen in Institutionen, um die Finanzierung von Bau und Sanierung, um Mietenpolitik und um die Rolle von Banken im gemeinnützigen Bereich. Gerade für Wien, wo der soziale Wohnbau traditionell eine tragende Säule ist, hat das Gewicht. Die Debatte gewinnt Relevanz, weil politische Positionen und praktische Auswirkungen hier unmittelbar ineinandergreifen.

Vorwürfe, Forderungen und Einordnung zum sozialen Wohnbau

Ausgangspunkt ist eine Presseaussendung des Freiheitlichen Parlamentsklubs. Darin wirft FPÖ-Bautensprecher Michael Oberlechner dem SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim Doppelbödigkeit vor. Im Zentrum stehen der soziale Wohnbau, die Rolle von Banken sowie die Causa ‚Neue Eisenstädter‘ als Anlassfall. Oberlechner verweist zugleich auf einen behaupteten Sanierungsstau bei Wiener Wohnen in Milliardenhöhe, kritisiert die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags in Wien und fordert unter anderem: Großvermietern die Möglichkeit zu befristeten Mietverträgen zu nehmen, Gemeindebaumieten vorübergehend auf das Niveau von Genossenschaften zu senken und strengere Aufsicht inklusive Sanktionen bei gemeinnützigen Trägern. Der Vorwurf, der SPÖ-Wohnminister mache Banken im gemeinnützigen Wohnbau ‚die Mauer‘, wird dabei mit dem Bedarf nach mehr Kontrolle begründet. Wichtig: Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Die Aussagen sind politische Positionierungen; sie sind als solche zu bewerten und bedürfen einer nüchternen Einordnung im Lichte der geltenden Gesetze, der Praxis des sozialen Wohnbaus und der finanziellen Rahmenbedingungen.

Hintergrundwissen zum Thema sozialer Wohnbau in Österreich finden Sie in unserer Übersicht zu Grundbegriffen und Rahmenbedingungen im Bereich sozialer Wohnbau. Rechtliche Orientierung zu befristeten Mietverträgen liefern wir in diesem Ratgeber: Mietrecht: Befristung erklärt. Zudem bieten wir Einblicke in die Welt der Gemeinnützigkeit unter: Gemeinnützige Bauvereinigungen.

Begriffserklärungen: zentrale Fachbegriffe verständlich erklärt

Sozialer Wohnbau: Unter sozialem Wohnbau versteht man in Österreich die Bereitstellung leistbarer Miet- oder Eigentumswohnungen, die überwiegend durch öffentliche Mittel, Wohnbauförderungen oder durch gemeinnützige Bauträger entstehen. Ziel ist es, die Wohnkosten für Haushalte mit mittleren und unteren Einkommen kalkulierbar zu halten und den Zugang zu adäquatem Wohnraum zu sichern. Sozialer Wohnbau umfasst kommunale Bestände (etwa Gemeindebauten) sowie Projekte gemeinnütziger Bauvereinigungen. Zentral ist dabei das Prinzip der Kostenorientierung anstelle der reinen Gewinnmaximierung. In der Praxis bedeutet das, dass Bau, Finanzierung und Verwaltung so gestaltet werden, dass die Mieten auf lange Sicht stabil und tragbar bleiben.

Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) und WGG: Gemeinnützige Bauvereinigungen sind Unternehmen, die nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) agieren. Ihre Besonderheit: Sie verfolgen keine Gewinnmaximierung, sondern verpflichten sich zu Kostenmiete, Zweckbindung der Mittel und strengen Regeln bei Vermietung und Verkauf. Überschüsse müssen grundsätzlich für den satzungsgemäßen Zweck – also Bau, Erhalt und Verwaltung leistbaren Wohnraums – verwendet werden. Das WGG, entstanden in den späten 1970er-Jahren, legt die Spielregeln fest: von der Mittelverwendung über die Kostentransparenz bis hin zur Aufsicht. Damit bilden GBV eine tragende Säule des sozialen Wohnbaus in Österreich und stehen häufig in Partnerschaft mit Ländern und Gemeinden, die mit Förderungen unterstützen.

Wohnbauförderungsbeitrag: Der Wohnbauförderungsbeitrag ist ein von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie teilweise von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern geleisteter Beitrag, der in die Budgettöpfe der Länder für die Wohnbauförderung fließt. Er soll den Neubau, die Sanierung und die energietechnische Ertüchtigung von Gebäuden unterstützen. Politisch umstritten ist regelmäßig, wie strikt diese Mittel zweckgebunden verwendet werden, ob sie in allgemeinen Budgets aufgehen oder zielgenau im sozialen Wohnbau ankommen. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist besonders relevant, ob eine Erhöhung dieses Beitrags spürbar in mehr Angebot, bessere Qualität und niedrigere Mieten mündet – oder ob sie zur Deckung allgemeiner Budgetlöcher verwendet wird.

Sanierungsstau: Als Sanierungsstau bezeichnet man aufgeschobene Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten an Gebäuden, die sich über die Jahre summieren. Je länger Maßnahmen wie Dachsanierung, Leitungs- und Aufzugserneuerung, thermische Sanierung oder barrierefreie Adaptierungen ausbleiben, desto teurer werden sie in der Zukunft. Ein hoher Sanierungsstau kann für Mieterinnen und Mieter zu Komforteinbußen, höheren Betriebskosten und in Extremfällen zu Sicherheitsrisiken führen. In kommunalen Beständen und im gemeinnützigen Bereich ist der Umgang mit Sanierungsstaus besonders sensibel, weil Finanzierung, Mietniveau und soziale Zielsetzungen in einem Spannungsverhältnis stehen.

Befristete Mietverhältnisse und Großvermieter: Befristete Mietverträge sind Mietverhältnisse mit einer klar definierten Laufzeit. Sie geben Vermieterinnen und Vermietern Planungssicherheit, können aber für Mieterinnen und Mieter Verunsicherung bedeuten, etwa bei der Wohnsicherheit oder bei wiederkehrenden Verlängerungen. Der Begriff Großvermieter bezieht sich auf Eigentümerinnen und Eigentümer mit umfangreichen Beständen. Politische Forderungen, Großvermietern Befristungen zu untersagen, zielen darauf ab, Wohnsicherheit zu erhöhen und die Zahl der unbefristeten Verträge zu steigern. Gegnerinnen und Gegner solcher Eingriffe warnen vor möglichen Nebenwirkungen auf Investitionsentscheidungen und Neubauaktivitäten.

Genossenschaftswohnungen und Anlegerwohnungen: Genossenschaftswohnungen sind von Wohnbaugenossenschaften errichtete Wohnungen, die auf das Prinzip der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung setzen. Mieten orientieren sich häufig an der Kostenmiete, Einlagen wie Eigenmittel oder Anteile sind üblich. Eine Anlegerwohnung ist demgegenüber eine zu Anlagezwecken erworbene Einheit, die vermietet wird. Die Kritik entzündet sich daran, wenn genossenschaftlich errichtete Wohnungen zu Konditionen mit sozialem Charakter von Investorinnen und Investoren erworben und anschließend zu Marktpreisen weitervermietet werden. Befürchtet wird eine Aushöhlung der sozialen Zielsetzung, wenn begünstigte Strukturen nicht bei jenen ankommen, für die sie gedacht sind.

Kostenmiete: Die Kostenmiete beschreibt ein Mietniveau, das sich nicht an der maximal erzielbaren Marktmiete orientiert, sondern an den tatsächlichen, langfristig kalkulierten Kosten für Bau, Finanzierung, Instandhaltung und Verwaltung. In der Praxis bedeutet das Transparenz über die Kostenstruktur und oft eine Glättung über die Lebensdauer des Gebäudes. Die Kostenmiete ist ein Kernelement der Gemeinnützigkeit, da sie Mietstabilität fördert und Preisspitzen abfedern kann. Für Mieterinnen und Mieter ist sie relevant, weil sie – richtig umgesetzt – Planbarkeit und leistbare Wohnkosten über viele Jahre ermöglicht.

Unschuldsvermutung und medienrechtliche Einordnung: Die Unschuldsvermutung ist ein rechtsstaatliches Prinzip: Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt jede genannte Person als unschuldig. Für Medien bedeutet das, Vorwürfe als solche zu kennzeichnen, Betroffene nicht vorzuverurteilen und sorgfältig zu formulieren. In der Berichterstattung über Causen im sozialen Wohnbau, etwa wenn Banken, Bauträgerinnen oder öffentliche Stellen genannt werden, ist daher Zurückhaltung geboten. Aussagen werden korrekt zugeordnet, Quellen offen gelegt und Begriffe wie ‚Skandal‘ nur verwendet, wenn gerichtsfeste Fakten vorliegen. Dieser Beitrag folgt den Richtlinien des Presserats und weist ausdrücklich auf die Unschuldsvermutung hin.

Historischer Kontext: Österreichs Weg im sozialen Wohnbau

Österreich gilt historisch als Land mit starker Tradition im sozialen Wohnbau. Bereits in der Zwischenkriegszeit setzten Städte – allen voran Wien – deutliche Akzente. Kommunale Bauprogramme schufen Wohnungen mit funktionaler Ausstattung, Grünräumen und sozialer Infrastruktur. Nach 1945 wurde dieser Weg fortgesetzt und ausgebaut. Mit den Wohnbauförderungen der Länder etablierte sich ein System, das den Neubau und die Sanierung breiter Schichten tragen sollte. Die Gemeinnützigkeit bekam in den späten 1970er-Jahren durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz einen modernen Rahmen: Zweckbindung, Kostenmiete und Aufsicht bildeten das Dreieck, das bis heute gilt. Parallel entwickelten sich die Genossenschaften als wichtige Träger, die den Gedanken der Selbstverwaltung pflegen.

In den 1990er- und 2000er-Jahren verschob sich der Fokus teilweise: Energieeffizienz, Verdichtung und Stadtentwicklung rückten in den Vordergrund. Zugleich brachten Urbanisierung, Zuzug und geänderte Haushaltsstrukturen neue Herausforderungen. Der soziale Wohnbau blieb gefragt, doch die Finanzierung wurde anspruchsvoller. Länder und Gemeinden mussten entscheiden, wie sie begrenzte Fördermittel zwischen Neubau und Sanierung verteilen. Die Folge: Spannungsfelder zwischen Bestandserhalt, Klimazielen und Mietenstabilität. Heute ist der soziale Wohnbau sowohl soziales als auch wirtschaftliches Thema – er beeinflusst Wohnkosten, Bauwirtschaft, Klimapolitik und soziale Kohäsion gleichermaßen.

Vergleich: Bundesländer, Deutschland, Schweiz

In Österreich variiert der soziale Wohnbau je nach Bundesland. Wien verfügt über einen großen kommunalen Bestand und setzt stark auf Gemeinnützigkeit. Andere Länder arbeiten stärker über Fördermodelle für private und gemeinnützige Träger; die Gewichtung von Neubau, Sanierung und Eigentumsförderung unterscheidet sich. Diese Vielfalt ist gewollt, weil die Wohnungsmärkte regional sehr unterschiedlich sind: vom städtischen Druckraum bis zur ländlichen Abwanderungsregion. Für Mieterinnen und Mieter bedeutet das: Zugangsbedingungen, Wartezeiten und Mietniveaus können je nach Bundesland deutlich variieren.

Deutschland verfolgt traditionell den Weg der zeitlich befristeten Sozialbindungen: Wohnungen sind für eine festgelegte Dauer preis- oder belegungsgebunden und fallen danach in den freien Markt zurück. Diskutiert wird dort, wie Bindungen verlängert oder neu geschaffen werden können, um das leistbare Segment zu stabilisieren. In der Schweiz wiederum spielen Wohnbaugenossenschaften eine besonders sichtbare Rolle. Städte wie Zürich setzen Zielmarken für den Anteil genossenschaftlicher Wohnungen. Die Kostenmiete ist breit anerkannt, und kommunale Bodenpolitik ergänzt den Werkzeugkasten. Aus diesen Vergleichen ergibt sich für Österreich: Eine klare Strategie zu Sanierung, Neubau und Bindungsdauer ist ebenso wichtig wie die saubere Trennung von sozialem Auftrag und marktwirtschaftlichen Interessen.

Was bedeutet die Debatte für Mieterinnen und Mieter?

Die politischen Forderungen, die aktuell im Raum stehen, haben konkrete Auswirkungen. Ein Verbot befristeter Mietverhältnisse für Großvermieter würde Wohnsicherheit erhöhen: Wer unbefristet wohnt, kann besser planen, investiert eher in die eigene Wohnqualität und ist weniger vom Druck regelmäßiger Verlängerungen betroffen. Dem steht die Sorge gegenüber, dass Investitionen im Bestand oder im Neubau zurückgehen, wenn Eigentümerinnen und Eigentümer mehr Risiko sehen. Für Mieterinnen und Mieter ist daher entscheidend, ob flankierende Maßnahmen – etwa attraktive Sanierungsförderungen – den Ausgleich schaffen.

Die vorübergehende Absenkung von Gemeindebaumieten auf das Niveau von Genossenschaften, wie sie gefordert wird, würde unmittelbar entlasten. Haushalte mit knapper Kasse könnten Rücklagen bilden, Energiekosten dämpfen oder in Bildung investieren. Gleichzeitig braucht es eine solide Gegenfinanzierung: Werden Mieten zu stark gesenkt, fehlt den Beständen Geld für Instandhaltung, was den Sanierungsstau verschärfen kann. Ein intelligenter Pfad wäre, Mietsenkungen zeitlich zu befristen und mit zweckgebundenen Mitteln für Sanierungen zu verbinden.

Strengere Aufsicht über die Rolle von Banken im gemeinnützigen Bereich würde Vertrauen stärken. Wenn Prüfmechanismen transparent sind und Sanktionen klar definiert, entsteht Sicherheit für Mieterinnen und Mieter wie auch für seriöse Träger. Zugleich sollte Aufsicht verhältnismäßig sein, damit die Finanzierung gemeinnütziger Projekte – oft mit langen Laufzeiten und komplexen Fördermixen – nicht unnötig erschwert wird. Kurz: Mehr Klarheit hilft allen, wenn sie die verlässliche Finanzierung des sozialen Wohnbaus nicht gefährdet.

Zahlen, Fakten und die Einordnung der Vorwürfe

In der aktuellen Aussendung nennt die FPÖ einen Sanierungsstau in Milliardenhöhe bei Wiener Wohnen. Diese Zahl ist eine politische Behauptung und als solche zu kennzeichnen. Ihre Aussagekraft hängt davon ab, wie Sanierungsbedarf ermittelt wird: Wird der gesamte technische Rückstau geschätzt? Fließen energetische Standards, Barrierefreiheit oder Kostensteigerungen am Bau mit ein? Je nach Annahmen können Zahlen stark variieren. Für die Öffentlichkeit wichtig ist Transparenz: Wenn Eigentümerinnen und Eigentümer kommunaler Bestände nachvollziehbare Sanierungspläne und Budgets offenlegen, lassen sich Prioritäten und Zeitachsen besser bewerten.

Kritik gibt es auch an der Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags in Wien. Politisch stellt sich die Frage der Zweckbindung: Fließen zusätzliche Einnahmen messbar in den sozialen Wohnbau, insbesondere in Neubau- und Sanierungsprogramme? Ein transparentes Monitoring mit regelmäßiger Berichterstattung könnte hier Klarheit schaffen. Für Mieterinnen und Mieter zählt am Ende, ob mehr geförderte Wohnungen entstehen, ob Sanierungen den Energieverbrauch senken und ob Mieten stabil bleiben.

Ein weiterer Punkt betrifft die Rolle von Banken im gemeinnützigen Wohnbau. Üblicherweise sind Finanzinstitute unverzichtbare Partner, weil Bau und Sanierung langfristige Kredite benötigen. Die Forderung nach mehr Aufsicht und Sanktionen richtet sich nicht gegen Finanzierung per se, sondern auf die Sicherstellung, dass Gemeinnützigkeit, Kostenmiete und Zweckbindung gewahrt bleiben. Wo Zweifel bestehen, braucht es Prüfung, wo Missstände erwiesen sind, konsequente Korrektur. Das stärkt die Glaubwürdigkeit des Systems.

Die in der Aussendung genannten FPÖ-Forderungen im Überblick

- Großvermieter sollen keine befristeten Mietverträge mehr abschließen dürfen, um die Wohnsicherheit zu erhöhen.

- Gemeindebaumieten sollen zeitweise auf das Niveau von Genossenschaften gesenkt werden, bis Sanierungen abgeschlossen sind.

- Schärfere Aufsicht und klare Sanktionen im gemeinnützigen Wohnbau, insbesondere bei der Rolle von Banken; Bezug auf die Causa ‚Neue Eisenstädter‘.

- Kritik an der Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags, verbunden mit der Forderung nach strenger Zweckbindung.

Diese Punkte sind Kern einer politischen Positionierung. Ob und wie sie umgesetzt werden, entscheidet der Gesetzgeber. Maßstab sollten Rechtsstaatlichkeit, finanzielle Tragfähigkeit und die Zielsetzung eines funktionsfähigen sozialen Wohnbaus sein.

Rechtlicher Rahmen: MRG, WGG und Aufsicht

Das Mietrechtsgesetz (MRG) regelt zentrale Fragen zu Mietverträgen, Befristungen, Kündigungen und Mietzinsbildung. Im gemeinnützigen Bereich gilt ergänzend das WGG mit spezifischen Regeln zur Kostenmiete und Zweckbindung. Aufsichtsbehörden – abhängig von Zuständigkeiten auf Bundes- und Länderebene – prüfen, ob Trägerinnen und Träger die gesetzlichen Vorgaben einhalten. In sensiblen Fällen stehen Wirtschaftsprüfungen, Einsichtnahme in Kostenkalkulationen und – bei berechtigtem Anlass – Sanktionsmechanismen bereit. Für Konsumentinnen und Konsumenten gilt: Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen, etwa über Schlichtungsstellen oder Gerichte. Unabhängig davon sollten politische Debatten sorgfältig zwischen Verdacht und erwiesenem Fehlverhalten unterscheiden. Auch hier gilt ausdrücklich die Unschuldsvermutung.

Zukunftsperspektive: Was jetzt zu erwarten ist

Die Diskussion um sozialen Wohnbau wird in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen. Gründe sind der Spagat zwischen Klimazielen und Leistbarkeit, der Bedarf nach mehr Sanierungen im Bestand sowie die Zins- und Kostenentwicklung im Bau. Politisch wahrscheinlich ist eine Debatte über Befristungen – differenziert nach Vermietergrößen –, über strengere Transparenzpflichten und über die Zweckbindung des Wohnbauförderungsbeitrags. Im Fokus steht Wien, doch die Weichenstellungen reichen über die Bundeshauptstadt hinaus in alle Länder.

Ein realistischer Pfad könnte so aussehen: Erstens, eine Priorisierung von Sanierungen mit klaren Zeitplänen und Förderpfaden, die Mieterinnen und Mieter spürbar entlastet. Zweitens, eine rechtssichere Präzisierung bei Befristungen, die Wohnsicherheit stärkt, ohne Investitionen abzuwürgen. Drittens, ein Aufsichtspaket für den gemeinnützigen Bereich mit transparenter Berichterstattung, das das Vertrauen in Kostenmiete und Zweckbindung stärkt. Viertens, mehr Datenlage: Regelmäßige, vergleichbare Berichte zu Neubau, Sanierung, Mietniveaus und Mittelverwendung helfen, politische Aussagen zu verifizieren und Kurskorrekturen vorzunehmen. So kann der soziale Wohnbau seine Rolle als Stabilitätsanker behalten – mit fairen Mieten, verlässlicher Finanzierung und einer klaren sozialen Mission.

Quellen und Transparenz

Quelle der im Abschnitt zu Vorwürfen und Forderungen zitierten Aussagen: Freiheitlicher Parlamentsklub – FPÖ, Presseaussendung vom 16.11.2025, abrufbar unter OTS-Link. Es gilt die Unschuldsvermutung für alle Genannten. Redaktioneller Hinweis: Dieser Beitrag ordnet eine politische Aussendung ein, ergänzt um allgemein bekannte Hintergründe zum sozialen Wohnbau in Österreich und rechtliche Rahmenbedingungen. Stand: 16. November 2025.

Weiterlesen bei 123haus.at

- Sozialer Wohnbau in Österreich: Modelle und Zugang

- Befristete Mietverträge: Rechte und Pflichten

- Wohnbauförderung der Bundesländer im Überblick

Abschließend bleibt festzuhalten: Der soziale Wohnbau ist mehr als ein politisches Schlagwort. Er ist Alltag und Lebensrealität – besonders in Wien, aber auch in den Ländern. Der Konflikt zwischen unterschiedlichen Positionen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass am Ende Mieterinnen und Mieter stabile, bezahlbare und sichere Wohnungen brauchen. Transparenz, klare Regeln und eine verlässliche Finanzierung sind die Schlüssel. Was denken Sie: Sind strengere Aufsicht und gezielte Entlastungen der richtige Weg – oder braucht es zuerst eine breite Sanoffensive? Hinweise, Erfahrungsberichte und Fragen richten Sie gerne an unsere Redaktion. Weitere Hintergründe und praxisnahe Guides finden Sie in unseren Dossiers zum sozialen Wohnbau und Mietrecht auf 123haus.at.