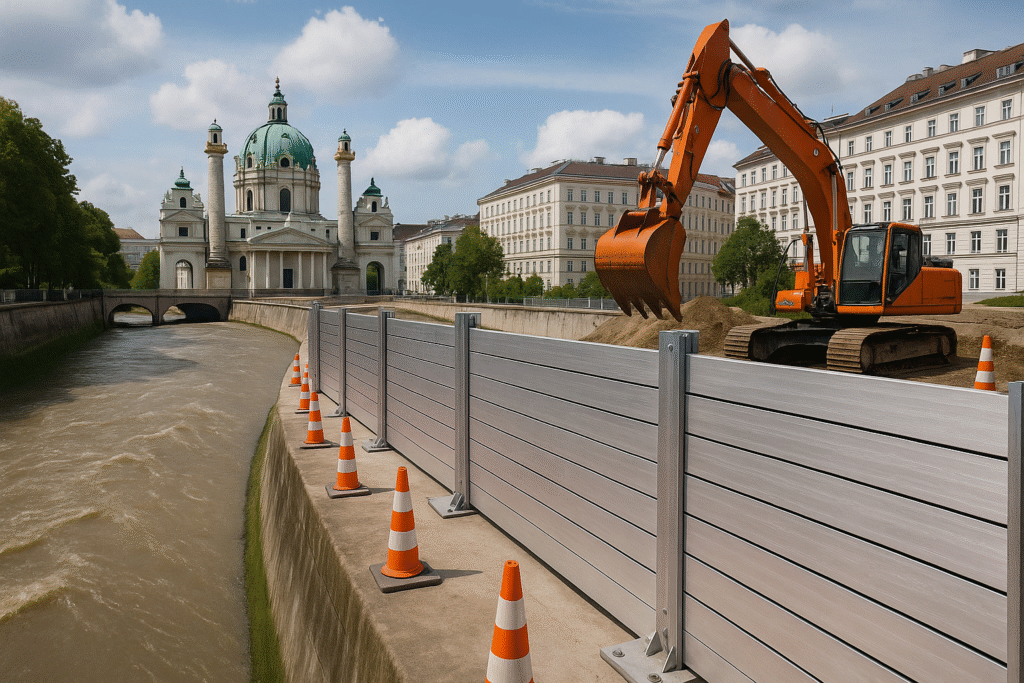

Wien stärkt seinen Hochwasserschutz: Am 10. November 2025 bestätigt die Stadt die Aufrüstung der Schutzanlagen am Wienfluss, um künftige Extremereignisse besser abzufedern. Nach den prägenden Bildern vom reißenden Wienfluss im September 2024 setzt Wien weitere, konkret greifbare Schritte. Die Wehrmauern der Rückhaltebecken in Auhof werden im Zuge einer umfassenden Sanierung erhöht, zusätzliche Maßnahmen entlang von Wienfluss, Donaukanal und Liesingbach flankieren das Paket. Hinter der nüchternen Technik steckt eine einfache Botschaft: Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger sowie für die kritische Infrastruktur hat Priorität. Noch ist nicht alles sichtbar, aber die Weichen sind gestellt. Dieser Beitrag ordnet die Entscheidung ein, erklärt Fachbegriffe leicht verständlich, bewertet die Auswirkungen für den Alltag und legt dar, wie sich Wien im europäischen Vergleich positioniert. Zudem zeigt er, weshalb die Arbeiten über reinen Schutz hinausgehen und für Naturraum, Freizeit und Stadtentwicklung gleichermaßen relevant sind.

Wienfluss Hochwasserschutz: Erhöhung der Wehrmauern in Auhof bringt Reserven

Die Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) saniert und verbessert laufend den Hochwasserschutz. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf den Rückhaltebecken in Auhof zwischen dem 13. und 14. Bezirk. Dort werden die Wehrmauern im Zuge der Sanierung um bis zu einen Meter erhöht. Ziel ist es, den Wienfluss gegen ein Ereignis zu wappnen, das statistisch als 5.000-jährliches Hochwasser beschrieben wird. Das erhöht die Sicherheitsreserven gegenüber dem bisherigen Ziel einer 1.000-jährlichen Auslegung.

Die Entscheidung folgt einer klaren Lehre aus dem Herbst 2024: Damals waren die sechs Rückhaltebecken in Auhof erstmals seit ihrer Errichtung (1895 bis 1899) vollständig gefüllt. Innerhalb von nur zwei Stunden stieg die Durchflussmenge des Wienflusses auf bis zu 440.000 Liter pro Sekunde – fast an die Kapazitätsgrenze der Anlage. Zum Vergleich: Im Normalbetrieb fließen am Wienflussabschnitt nur rund 200 bis 500 Liter pro Sekunde. Die Stadt reagiert deshalb mit strukturellen Verbesserungen, damit die Pegelspitzen künftiger Starkregenereignisse sicher bewältigt werden können.

Die Stadträtin für Wiener Gewässer, Ulli Sima, unterstreicht den Ansatz der kontinuierlichen Vorsorge. Sie verweist darauf, dass Wien alle Hochwasserereignisse der letzten Jahrzehnte gut überstanden habe, weil systematisch investiert wurde. Auch NEOS-Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner betont, dass Klimaveränderungen extremere und häufigere Starkregenereignisse begünstigen. Die Stadt Wien verstärkt daher gezielt die Rückhaltebecken, damit Anrainerinnen und Anrainer ruhig schlafen können und Verkehr sowie Versorgung zuverlässig bleiben. Gerald Loew, Leiter der MA 45, ordnet ein, dass die sechs Becken mit fast 1,2 Millionen Kubikmeter Retentionsraum einen wesentlichen Schutzwall für die Stadt bilden. Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner erinnert zudem an die wichtige Freizeit- und Naturfunktion des Areals.

Weitere Bausteine ergänzen die Auhof-Maßnahmen: Am Donaukanal wird die Hochwassermauer in Richtung U-Bahn verstärkt, um Rückstau-Situationen vorzubeugen. In der Ludwiggasse in Wien-Penzing entsteht im kommenden Jahr eine neue Schutzmauer für besonders exponierte Abschnitte. Parallel läuft die Adaptierung am Liesingbach (2020–2027), wo Hochwassersicherheit durch natürliche Schutzbauten und Revitalisierung verbessert wird. Zudem bleibt der Donauhochwasserschutz mit der Donauinsel und der Neuen Donau das robuste Rückgrat für die ganze Stadt.

Weiterführende Hintergründe und thematisch verwandte Analysen finden Sie in unseren Dossiers zu Klimaanpassung und Infrastruktur: Klimaanpassung in Österreich, Rückblick Wien-Hochwasser 2024 und Investitionen in den Hochwasserschutz. Eine vertiefende Einordnung zum Donauhochwasserschutz bieten wir hier: Donauhochwasserschutz in Wien.

Zahlen und Fakten zum Projekt Auhof

- Sechs Rückhaltebecken mit nahezu 1,2 Millionen Kubikmeter Gesamtkapazität dienen als temporärer Wasserspeicher, bis der Wienflusspegel wieder fällt.

- Im September 2024 wurde der gesamte Retentionsraum erstmals seit über 120 Jahren vollständig gefüllt.

- Der kurzfristige Spitzenabfluss betrug bis zu 440.000 Liter pro Sekunde; üblicherweise liegen die Werte bei 200 bis 500 Litern pro Sekunde.

- Wehrmauern werden im Zuge der Sanierung um bis zu einen Meter erhöht, um zusätzlichen Hochwasserschutz zu schaffen.

- Abschluss der Sanierungsarbeiten: bis Ende 2026 geplant.

Historische Entwicklung des Hochwasserschutzes in Wien

Der Hochwasserschutz der Stadt Wien ist historisch eng mit der Regulierung ihrer Gewässer verknüpft. Der Wienfluss wurde bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts in ein ingenieurtechnisches Regelsystem überführt. Zwischen 1895 und 1899 entstanden im Westen der Stadt die Rückhaltebecken in Auhof. Sie wurden als Puffer gebaut, der Wassermassen über Stunden oder Tage zurückhalten kann, um die Innenstadt vom sprunghaften Abfluss eines Wildflusses zu entlasten. Diese Konstruktionen passten in das damalige Selbstverständnis: Technik sollte Naturkräfte lenken, um Siedlungsraum sicherer und planbarer zu machen.

In den 1970er-Jahren folgte das zweite große Kapitel: die Neue Donau und die Donauinsel. Das damals umstrittene Großprojekt vereinte Hochwasserschutz, Freizeitnutzung und Landschaftsraum in einem. Drei Wehranlagen in der Neuen Donau erlauben es, die Wassermassen bei Donauhochwasser kontrolliert zu regulieren. Regelmäßige technische Kontrollen und umfassende Wartung sind seitdem Standard. Die Bilanz laut Stadt: Hochwasserereignisse im Wiener Donau-Einzugsgebiet konnten ohne nennenswerte Schäden abgewickelt werden, weil vorausschauend gebaut und konsequent erhalten wurde.

Mit dem jüngsten Ereignis am Wienfluss im Herbst 2024 rückt nun erneut ein lokales System in den Fokus. Zum ersten Mal wurde der Retentionsraum der Auhof-Becken vollständig genutzt. Diese Beobachtung bestätigt die Planungslogik der Stadt: Infrastruktur muss nicht nur dem letzten Extrem gewachsen sein, sondern Reserven für das nächste Extrem aufbauen. Die Erhöhung der Wehrmauern ist daher eine konsequente Fortsetzung einer seit Jahrzehnten verfolgten Strategie, die neben großen Projekten wie der Donauinsel auch die kleineren, aber hochwirksamen Stellschrauben an Nebengewässern umfasst.

Fachbegriffe verständlich erklärt

„5.000-jährliches Hochwasser“ und statistische Jährlichkeit

Der Begriff „5.000-jährliches Hochwasser“ beschreibt kein Ereignis, das nur alle 5.000 Jahre einmal auftritt, sondern eine statistische Größe aus der Hydrologie. Grundlage ist die sogenannte Wiederkehrperiode. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der in einem beliebigen Jahr ein bestimmter Abfluss überschritten wird. Bei 5.000 Jahren entspricht das einer jährlichen Überschreitungswahrscheinlichkeit von 0,02 Prozent. Diese Statistik basiert auf historischen Messreihen und Modellen. Sie ist ein Hilfsmittel für die Planung, aber keine Garantie. Klimaveränderungen und geänderte Landnutzung können die Häufigkeit und Intensität künftiger Ereignisse verschieben. Deshalb wird Infrastruktur laufend überprüft und bei Bedarf angepasst.

Rückhaltebecken und Retentionsraum

Rückhaltebecken sind gezielt angelegte Speicherflächen entlang eines Flusses, die bei Hochwasser einen Teil der Wassermenge aufnehmen. Der hierfür verfügbare Raum wird Retentionsraum genannt. Der Effekt ist doppelt: Erstens senkt das Zurückhalten die Scheitelhöhe der Hochwasserwelle flussabwärts. Zweitens verteilt der Abfluss sich zeitlich, weil das Wasser langsamer und kontrolliert wieder abgegeben wird. So lassen sich Pegelspitzen glätten und sensible Abschnitte, etwa dicht bebaute innerstädtische Bereiche, wirkungsvoll entlasten. Im Normalzustand können Retentionsräume ökologisch wertvoll sein, weil wechselnde Wasserstände vielfältige Lebensräume schaffen.

Wehrmauern

Wehrmauern sind bauliche Anlagen, die Wasser zurückhalten oder lenken. In Rückhaltebecken verhindern sie, dass Hochwasser ungeordnet in angrenzende Gebiete austritt. Eine Erhöhung der Wehrmauern vergrößert die sichere Speicherkapazität, ohne den Grundcharakter der Anlage zu verändern. Entscheidend ist eine robuste Ausführung, die statische Lasten, Wellenschlag, Treibgut und Erosion berücksichtigt. In Wien erfolgt die Erhöhung als Teil einer umfassenden Sanierung, damit die gesamte Struktur dem erweiterten Anforderungsprofil standhält.

Durchflussmenge

Die Durchflussmenge, oft als Abfluss bezeichnet, gibt an, wie viel Wasser pro Zeiteinheit einen Querschnitt passiert. Üblich sind Liter pro Sekunde oder Kubikmeter pro Sekunde. Sie ist die zentrale Kenngröße für Hochwassersituationen. Während im Alltag am Wienfluss 200 bis 500 Liter pro Sekunde fließen, wurden im Herbst 2024 bis zu 440.000 Liter pro Sekunde gemessen. Solche Spitzen belasten Gewässerbett, Ufer, technische Anlagen und Brücken. Planungen orientieren sich daher an realistischen Extremwerten plus Sicherheitsreserven.

Wasserrahmenrichtlinie

Die Wasserrahmenrichtlinie ist ein europäischer Rechtsrahmen, der die nachhaltige Bewirtschaftung von Gewässern regelt. Sie zielt auf den guten ökologischen und chemischen Zustand von Flüssen, Seen und Grundwasser. In der Praxis bedeutet das: Maßnahmen dürfen nicht nur technisch funktionieren, sie müssen auch die Naturqualität beachten. Daher werden Hochwasserschutzprojekte heute häufig mit Renaturierung, Strukturverbesserung und ökologischer Aufwertung verknüpft. Am Liesingbach etwa laufen Maßnahmen zur Wasserqualität parallel zur Erhöhung der Hochwassersicherheit.

Ingenieurbiologische Maßnahmen

Ingenieurbiologische Maßnahmen verbinden Bauingenieurwesen mit Ökologie. Anstelle reiner Betonlösungen kommen lebende Baustoffe wie Gehölze, Faschinen oder begrünte Böschungen zum Einsatz. Diese stabilisieren Ufer, bremsen Strömung, fördern Habitatvielfalt und verbessern die Landschaftswirkung. In Hochwasserschutzprojekten können sie natürliche Rückhalteeffekte und Erosionsschutz liefern. Richtig geplant, sind sie wartungsarm und passen sich dynamischen Gewässerprozessen an. Am Liesingbach werden solche Maßnahmen eingesetzt, um Sicherheit und Naturraum gemeinsam zu stärken.

Rückstau

Rückstau beschreibt die Situation, in der Wasser nicht ungehindert abfließen kann und in vorgelagerte Bereiche zurückgedrängt wird. Das ist beispielsweise dort relevant, wo ein Gewässer in ein größeres System mündet oder wo Bauwerke den Abfluss queren. Am Donaukanal wird deswegen die Hochwassermauer in Richtung U-Bahn verstärkt, um einem möglichen Rückstau vorzubeugen. Ziel ist, im Ereignisfall keine zusätzlichen Risiken für Verkehrsanlagen und angrenzende Bebauung zu erzeugen.

Wehranlagen der Neuen Donau

Wehranlagen sind regelbare Sperren in Fließgewässern. In der Neuen Donau sorgen drei Wehranlagen dafür, dass Wassermassen bei Donauhochwasser kontrolliert verteilt werden. Sie erlauben das gezielte Absenken oder Heben von Schützen, damit Strömung und Wasserstand gesteuert werden können. Der große Vorteil: Die Stadt kann variabel reagieren, regelmäßige technische Überprüfungen sichern die Einsatzbereitschaft. In Verbindung mit der Donauinsel hat sich dieses System als zuverlässige Infrastruktur bewährt.

Vergleiche: Innerösterreichisch, Deutschland, Schweiz

Im innerösterreichischen Vergleich fällt auf: Wien setzt auf einen Verbund aus großen und kleinen Lösungen. Die Neue Donau mit der Donauinsel ist ein großmaßstäbliches Sicherheitsnetz, während Wienfluss und Liesingbach feinräumige, schnelle Reaktionen erfordern. Andere Bundesländer wie Oberösterreich oder die Steiermark stehen ebenfalls vor der Aufgabe, Nebenflüsse und Bäche hochwassersicher zu machen, häufig im Zusammenspiel von Schutzdämmen, Rückhalteräumen und Gewässerökologie. Allen gemeinsam ist, dass Klimaanpassung heute als dauerhafte Aufgabe verstanden wird – nicht als einmaliges Projekt.

Ein Blick nach Deutschland zeigt ähnliche Trends: Städte und Gemeinden kombinieren bauliche Maßnahmen mit natürlichem Wasserrückhalt. Renaturierung, Auendynamik und dezentrale Starkregenvorsorge (zum Beispiel Entsiegelung und Versickerung) gewinnen an Bedeutung. In dicht bebauten Räumen sind zusätzliche Retentionsvolumina jedoch schwer zu schaffen, weshalb bestehende Anlagen – ähnlich wie am Wienfluss – gezielt erhöht, verstärkt oder smart bewirtschaftet werden.

Die Schweiz arbeitet seit Jahren mit Gefahrenkarten, die Siedlungsentwicklung und Schutzmaßnahmen eng verzahnen. Auch dort werden Rückhalteräume geschaffen und technische Bauwerke durch naturnahe Elemente ergänzt. Der gemeinsame Nenner im DACH-Raum lautet: Kapazitäten erhöhen, Planungsgrundlagen aktualisieren, Wartung professionalisieren und Bevölkerungsschutzhinweise verlässlich kommunizieren. Wien reiht sich in diese Linie ein, nutzt aber die Besonderheit eines historisch gewachsenen Systems aus Wienflussregulierung, Liesingbachprojekten und dem groß dimensionierten Donauhochwasserschutz.

Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger: Sicherheit, Alltag, Naturraum

Für Anrainerinnen und Anrainer entlang des Wienflusses bedeutet die Erhöhung der Wehrmauern in Auhof vor allem eines: mehr Sicherheit gegen seltene, aber potenziell sehr belastende Ereignisse. Niedrigere Scheitelstände verringern die Gefahr von übertretenden Wassermassen. Kellerräume, Tiefgaragen und Technikräume in sensiblen Zonen sind seltener bedroht. Infrastrukturen – von Brücken über Straßen bis zu Leitungen – profitieren von geringeren Lastspitzen, was Ausfälle und Reparaturkosten reduziert. Das spüren Unternehmen, Pendlerinnen und Pendler sowie Einsatzkräfte gleichermaßen.

Im Verkehrsbereich ist die Verstärkung der Hochwassermauer am Donaukanal in Richtung U-Bahn besonders relevant. Sie mindert das Risiko, dass bei Extremereignissen Rückstau in sensible Verkehrsknoten gelangt. In Wien-Penzing schafft die neue Schutzmauer in der Ludwiggasse punktgenaue Entlastung für betroffene Straßenzüge. An der Liesing sorgen natürliche Schutzbauten und Revitalisierung dafür, dass der Bach nicht nur besser geschützt, sondern auch ökologisch aufgewertet wird. Das verbessert die Aufenthaltsqualität für Spaziergängerinnen und Spaziergänger sowie für die Tierwelt.

Ein oft unterschätzter Zusatznutzen betrifft Erholung und Biodiversität. Bei Niedrigwasser bilden die Auhof-Becken das größte Feuchtgebiet im Westen Wiens. Der Wechsel von Trocken- und Hochwasserphasen unterstützt naturnahe Lebensräume. Biber, Bisamratten, Fischotter und rund 120 Vogelarten – darunter Eisvögel, Schwarzstörche sowie Schilf- und Drosselrohrsänger – finden hier Rückzugsräume. Für die Stadtbevölkerung entsteht ein Naherholungsgebiet, das Spaziergänge, Sport und Naturbeobachtung ermöglicht. So verbindet der Hochwasserschutz handfeste Sicherheit mit Lebensqualität.

Für Hausverwaltungen, Betriebe und Privatpersonen bleibt Prävention sinnvoll: Rückstauklappen prüfen, Notstrom und sensible Technik erhöht installieren, mobile Hochwasserschutzsysteme rechtzeitig warten. Die öffentliche Hand schafft mit großen Projekten den Rahmen, doch individuelle Vorsorge erhöht die Robustheit im Alltag. Informationsangebote der Stadt, Übungen und klare Kommunikation vor und während Wetterlagen sind dabei der zweite Schutzschirm.

Zahlen & Analyse: Was die Daten aussagen

Die Eckwerte des Ereignisses im Herbst 2024 sind deutlich: bis zu 440.000 Liter pro Sekunde innerhalb kurzer Zeit und eine vollständige Füllung aller sechs Rückhaltebecken. Verglichen mit den Normalabflüssen von 200 bis 500 Litern pro Sekunde verdeutlicht das eine Extremdynamik, wie sie in urbanen Einzugsgebieten durch Starkregen entstehen kann. Retentionsraum in der Größenordnung von fast 1,2 Millionen Kubikmetern erwies sich als ausreichend – aber eben bis nahe an die Grenze. Mit der Erhöhung der Wehrmauern wird der Puffer erweitert, ohne die Flussökologie grundlegend zu beeinträchtigen.

Die planmäßige Fertigstellung bis Ende 2026 zeigt, dass die Arbeiten in einen realistischen Zeithorizont eingebettet sind. Sie lassen sich mit anderen Projekten entlang des Gewässernetzes abstimmen. Die Verstärkung am Donaukanal und die neue Schutzmauer in der Ludwiggasse adressieren neuralgische Punkte, an denen lokale Effekte großen Einfluss entfalten können. Parallel bleibt der Donauhochwasserschutz das System, das großflächige Ereignisse aufnimmt. Regelmäßige technische Überprüfungen und Wartung sichern die Funktionsfähigkeit der Anlagen – ein Grundsatz, der sich in Wien seit Jahrzehnten bewährt hat.

Statistische Zielgrößen wie das 5.000-jährliche Hochwasser sind Planungsinstrumente, keine Garantien. In der Praxis bedeutet das: Anlagen müssen mit Unsicherheiten umgehen. Monitoring, Inspektion und die Bereitschaft, nachzurüsten, sind zentral. Die aktuelle Maßnahme in Auhof folgt genau dieser Linie und macht den Hochwasserschutz resilienter. In Summe entsteht ein abgestuftes System: lokale Puffer, punktuelle Verstärkungen, ökologische Verbesserungen und ein starkes übergeordnetes Donau-System.

Stimmen aus der Stadt: Einordnung aus der Quelle

„Dank der zahlreich gesetzten Hochwasserschutzmaßnahmen hat Wien sämtliche Hochwasserereignisse der letzten Jahrzehnte gut überstanden“, erklärt Stadträtin Ulli Sima und kündigt an, mit der Erhöhung der Wehrmauern noch mehr Sicherheit zu schaffen. „Die Klimaveränderung führt nicht nur zu immer heißeren Sommern, sondern auch zu immer häufigeren und extremeren Starkregenereignissen“, ergänzt NEOS-Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner. Leiter der MA 45, Gerald Loew, verweist auf die sechs Becken mit fast 1,2 Millionen Kubikmeter Kapazität als wesentlichen Schutzwall. Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner unterstreicht die doppelte Rolle des Areals: Schutz und Naherholung. Diese Einschätzungen stammen aus der offiziellen Aussendung der Stadt Wien, siehe Quelle unten.

Wie geht es weiter? Ausblick und Perspektive

Bis Ende 2026 sollen die Arbeiten an den Auhof-Becken abgeschlossen sein. Erfahrungsgemäß folgen auf bauliche Anpassungen eine Phase der Feinjustierung und der laufenden Kontrolle. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Wien die Ereignisdaten künftiger Starkregen systematisch auswertet, um Betrieb und Management der Becken weiter zu optimieren. Im Zusammenspiel mit der Verstärkung am Donaukanal und der punktuellen zusätzlichen Schutzmauer in der Ludwiggasse entsteht ein lokales Sicherheitsnetz, das bei Bedarf weiter verdichtet werden kann.

Am Liesingbach deutet die Kombination aus ökologischem Mehrwert und höherer Sicherheit, wohin die Entwicklung generell geht: Hochwasserschutz wird als integrierte Aufgabe gedacht. Dazu gehören Maßnahmen zur Versickerung im Einzugsgebiet, die Stärkung natürlicher Retentionsräume, die technische Robustheit an neuralgischen Punkten und eine offene Kommunikation mit der Bevölkerung. Für Wien spricht die lange Tradition der Vorsorge. Sie bietet die Basis, auf der Anpassungen zügig umgesetzt werden können.

Mit Blick auf die nächsten Jahre ist eine nüchterne, aber entschlossene Linie wahrscheinlich: konsequente Wartung, zielgerichtete Ergänzungen in Abschnitten mit Engpässen, das Erschließen zusätzlicher Rückhaltemöglichkeiten, wo raumplanerisch vertretbar, sowie die enge Verzahnung mit Nachbarsystemen wie der Neuen Donau. Aus Sicht der Stadtentwicklung bleibt der Mehrwert, Natur- und Freiräume mitzudenken, ein integraler Bestandteil. Damit kann Wien die Balance zwischen Sicherheit, Lebensqualität und ökologischer Aufwertung halten.

Service, weiterführende Informationen und Zuständigkeiten

Wer sich vertiefend informieren will, findet die offizielle Mitteilung der Stadt Wien hier: Presseaussendung der Stadt Wien. Bildmaterial stellt das rk-Fotoservice bereit. Hintergrunddossiers mit Einordnung und Kontext bieten unsere Themenseiten zu Klimaanpassung, zum Donauhochwasserschutz und zum Infrastruktur-Ausbau.

Fazit und Einordnung für Wien

Die Erhöhung der Wehrmauern in Auhof ist eine sachlich begründete Antwort auf ein reales Extremereignis. Sie fügt sich in die langfristige Wiener Linie ein: kontinuierlich investieren, technisch verlässlich bleiben, ökologische Aspekte berücksichtigen und die Bevölkerung mitnehmen. In Verbindung mit der Verstärkung am Donaukanal, der punktuellen Schutzmauer in Penzing und der laufenden Adaptierung am Liesingbach entsteht ein dichtes Sicherheitsnetz. Dass die Donauinsel und die Neue Donau als Gesamtsystem verlässlich funktionieren, schafft zusätzlichen Rückhalt.

Für Bürgerinnen und Bürger heißt das: mehr Sicherheit bei gleichbleibend hoher Aufenthaltsqualität an Wiens Gewässern. Für Politik und Verwaltung bleibt der Auftrag, die Anlagen zu warten, Daten auszuwerten und klug nachzuschärfen. Welche Erfahrungen haben Sie während der Starkregen im Herbst 2024 gemacht? Schreiben Sie uns Ihre Beobachtungen und Fragen. Weitere Informationen und vertiefende Analysen verlinken wir in unseren Dossiers, die laufend aktualisiert werden.

Quellen und Hinweis zur Redaktion

- Quelle: Stadt Wien – Kommunikation und Medien (KOM), offizielle Presseinformation vom 10. November 2025

- Originaltext: OTS-Presseaussendung

- Bildservice der Stadt Wien: rk-Fotoservice