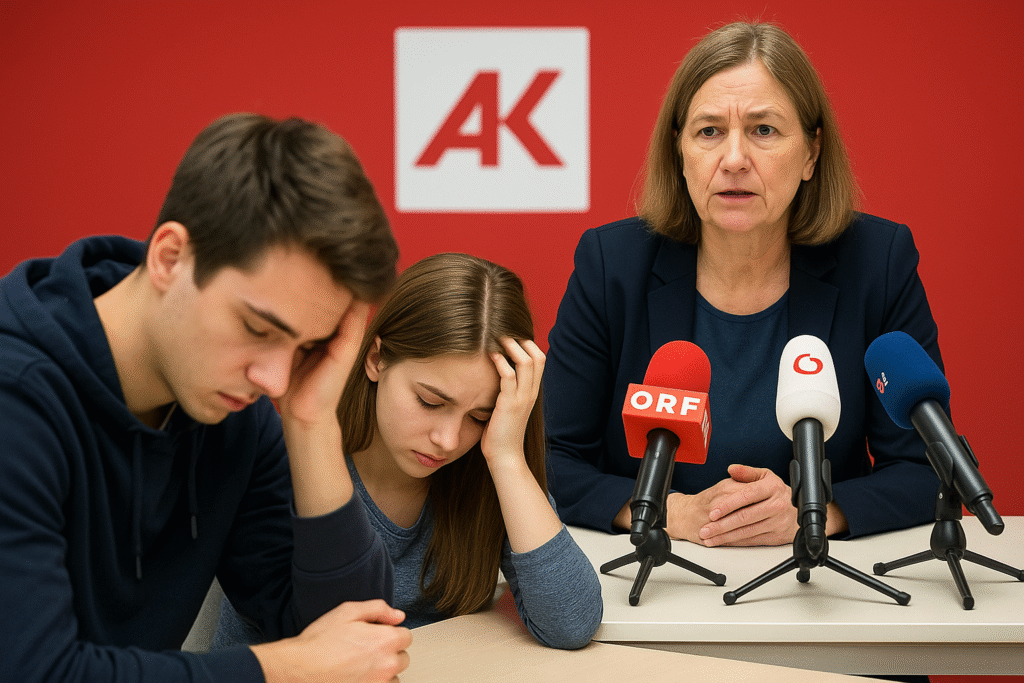

AK Pressekonferenz am 1. Dezember 2025: Langzeitstudie zu jungen Wienerinnen und Wienern, hohe Mieten, erste Wohnung, Mitsprache. Livestream. Heute ist der 25. November 2025, und in Wien richtet sich der Blick auf eine Ankündigung, die viele Familien, Studierende und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger direkt betrifft. Die Arbeiterkammer Wien bereitet eine AK Pressekonferenz vor, deren Thema in drei Worten zusammengefasst ist: kein Geld, hohe Mieten, wenig Chancen. Die Kernaussage der zugrunde liegenden Langzeitstudie deutet auf wachsende Hürden hin, wenn junge Menschen in Wien den Schritt in ein eigenständiges Leben setzen. Noch bleiben viele Details unter Verschluss. Doch das Interesse ist groß, denn es geht um Einkommen, um die erste Wohnung und um Mitsprache in der Stadt. Die Relevanz für Österreich ist eindeutig: Was in Wien passiert, prägt oft die Debatte im ganzen Land. Und die Aktualität ist ebenso klar: In wenigen Tagen will die Arbeiterkammer Wien konkrete Antworten vorlegen, öffentlich diskutieren und im Livestream zugänglich machen.

AK Pressekonferenz zu hohen Mieten und Chancen

Die AK Pressekonferenz findet am Montag, 1. Dezember 2025, um 9:30 Uhr im AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2, statt. Die Arbeiterkammer Wien verweist auf eine Langzeitstudie, die vom Institut Foresight im Auftrag der AK erstellt wurde. Präsentiert werden die Befunde und ein 5-Punkte-Programm, das jungen Wienerinnen und Wienern mehr Chancen und mehr Mitsprache sichern soll. Vorgesehen als Sprecherinnen sind Ilkim Erdost (AK, Bereich Bildung und Konsumentinnen und Konsumenten, Wien) und Martina Zandonella (Institut Foresight). Wer nicht vor Ort ist, kann die AK Pressekonferenz via Livestream mitverfolgen. Der offizielle Hinweis der Arbeiterkammer Wien ist hier abrufbar: OTS-Meldung der Arbeiterkammer Wien. Fragen nimmt die AK per E-Mail unter [email protected] entgegen.

Die zentrale Botschaft des angekündigten Termins: Immer mehr junge Wienerinnen und Wiener haben beim Start ins eigene Leben Probleme mit dem Einkommen, beim Finden der ersten Wohnung und bei der Mitsprache in ihrer Stadt und im Land. Die AK Pressekonferenz will diese Entwicklung mit der Langzeitstudie faktenbasiert einordnen und politische Diskussionen anstoßen. Damit steht sie im Kontext der Wiener Wohn- und Sozialpolitik, die seit Jahrzehnten als prägend in Österreich gilt.

Was bedeutet Langzeitstudie?

Eine Langzeitstudie ist eine wissenschaftliche Untersuchung, die über einen längeren Zeitraum hinweg dieselben oder vergleichbare Fragestellungen beobachtet. Ziel ist, Entwicklungen sichtbar zu machen, die in kurzen Momentaufnahmen leicht übersehen werden. In der Praxis werden entweder die gleichen Personen wiederholt befragt (Panel) oder gleichartige Gruppen zu verschiedenen Zeitpunkten (Trendstudie). Bei einer Langzeitstudie geht es nicht nur um einzelne Zahlen, sondern um Muster: Wie verändern sich Einkommen junger Haushalte? Wie entwickelt sich der Zugang zur ersten Wohnung? Wie nehmen junge Bürgerinnen und Bürger Mitsprachemöglichkeiten wahr? Weil Zeitreihen Effekte von Wirtschaftslage, rechtlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Trends zeigen, gelten Langzeitstudien als besonders aussagekräftig für politische Entscheidungsprozesse. Die AK Pressekonferenz stützt sich auf eine solche Studie, durchgeführt vom Institut Foresight im Auftrag der Arbeiterkammer Wien.

Gemeindebau: Geschichte und Bedeutung

Der Wiener Gemeindebau bezeichnet den kommunalen Wohnbau, den die Stadt seit den 1920er-Jahren auf- und ausgebaut hat. Ziel war leistbares, gutes Wohnen für breite Bevölkerungsschichten. Gemeindebauten sind nicht nur Gebäude, sondern ein wohnpolitisches Konzept: langfristige Bindung, soziale Durchmischung, Planung mit Höfen, Grünflächen und Infrastruktur. Für junge Wienerinnen und Wiener ist der Gemeindebau häufig ein Fixpunkt auf der Landkarte der Wohnmöglichkeiten: Er ist ein Symbol dafür, dass Wohnen nicht allein dem Markt überlassen bleiben muss. Im Vergleich zu rein privat organisierten Mietmärkten stabilisiert ein großer kommunaler Bestand oft die Mieten. Gleichzeitig ist der Zugang an Kriterien gebunden, und Wartezeiten können entstehen. In der aktuellen Debatte über hohe Mieten spielt der Gemeindebau daher eine doppelte Rolle: als Sicherheitsnetz und als Maßstab für leistbares Wohnen.

Mietzinsbeihilfe: Unterstützung erklärt

Mietzinsbeihilfe ist eine finanzielle Unterstützung, die Haushalten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen helfen soll, die laufenden Mietkosten zu tragen. Sie wird abhängig vom Einkommen, der Haushaltsgröße und der Miethöhe bemessen und soll verhindern, dass Wohnen das Budget übermäßig belastet. Für junge Erwachsene in der ersten Wohnung kann eine Mietzinsbeihilfe den Unterschied machen, ob der Schritt in die Eigenständigkeit gelingt oder verschoben werden muss. Wichtig ist, dass die Voraussetzungen transparent sind und Anträge einfach gestellt werden können. Mietzinsbeihilfe ist kein Luxus, sondern ein Instrument, um soziale Teilhabe, Bildungs- und Berufschancen zu sichern. In einer Situation mit hohen Mieten gewinnt sie an Bedeutung, gerade wenn Einstiegsgehälter noch knapp sind.

Sozialpartnerschaft: Rahmen und Funktion

Die österreichische Sozialpartnerschaft beschreibt die institutionalisierte Zusammenarbeit von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen, Staat und Expertinnen und Experten. Ziel ist, Konflikte früh zu lösen, Kompromisse zu finden und verlässliche Regeln zu setzen, etwa bei Kollektivverträgen oder Sozialleistungen. Die Arbeiterkammer Wien ist Teil dieses Modells und bringt empirische Befunde, wie jene der Langzeitstudie, in politische Prozesse ein. Für junge Menschen bedeutet Sozialpartnerschaft in der Praxis, dass Themen wie Einstiegsgehälter, Lehre und Studium, Praktika, Mindeststandards und Wohnen verhandelt werden. In Zeiten hoher Mieten und unsicherer Chancen kann diese Abstimmung helfen, strukturelle Antworten zu entwickeln, statt kurzfristige Symbolpolitik zu betreiben.

Jugendbeteiligung: Mitsprache verstehen

Jugendbeteiligung meint die systematische Einbindung junger Menschen in Entscheidungen, die sie betreffen: von Stadtentwicklung über Bildung bis hin zu Verkehr und Klimapolitik. Das kann durch Jugendforen, Beteiligungsbudgets, Schüler- und Studierendenvertretungen oder digitale Plattformen erfolgen. Entscheidend ist, dass Mitsprache nicht zum Feigenblatt wird, sondern verbindliche Rückmeldungen und sichtbare Veränderungen nach sich zieht. Wenn die Langzeitstudie festhält, dass junge Wienerinnen und Wiener wenig Mitsprache erleben, beschreibt sie eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Eine wirksame Jugendbeteiligung stärkt Vertrauen, fördert Engagement und kann Konflikte entschärfen, bevor sie sich verhärten. Sie ist damit ein Baustein, um Chancen gerechter zu verteilen.

Leistbarkeit im Wohnen: Was heißt das konkret?

Leistbarkeit im Wohnen beschreibt das Verhältnis zwischen Haushaltsbudget und Wohnkosten. International hat sich, vereinfacht, die Orientierung etabliert, dass die Miete nicht über einen bestimmten Anteil des verfügbaren Einkommens steigen sollte, damit genug für Leben, Bildung, Mobilität und Rücklagen bleibt. Für junge Menschen in der ersten Wohnung ist die Frage der Leistbarkeit besonders drängend, weil Einkommen am Anfang der Karriere oft niedriger sind und gleichzeitig Einmalkosten wie Kaution und Provision anfallen. Leistbarkeit bedeutet daher mehr als eine Zahl auf dem Mietvertrag: Sie umfasst Wohnungslage, Größe, Energieeffizienz und Vertragsbedingungen, die langfristig kalkulierbar sind. In der Debatte über hohe Mieten ist die Leistbarkeit das zentrale Kriterium.

Mikrozensus: Datengerüst in Österreich

Der Mikrozensus ist eine regelmäßige Stichprobenerhebung der amtlichen Statistik, die Haushalts- und Arbeitsmarktdaten in Österreich erfasst. Er liefert Grundlagen, um Trends zu erkennen, etwa wie sich Wohnformen, Haushaltsgrößen oder Erwerbssituationen verändern. Für eine Langzeitstudie zur Lage junger Menschen können solche amtlichen Daten ein Referenzrahmen sein, der eigene Befragungen ergänzt. Wichtig ist, dass unterschiedliche Quellen sauber abgegrenzt werden: Was ist Originalbefund der Studie? Was sind Kontextdaten aus offiziellen Statistiken? Diese Transparenz ist Voraussetzung für eine belastbare Interpretation, wie sie die AK Pressekonferenz anstrebt.

Historische Entwicklung: Wohnen, Einkommen, Mitsprache in Wien und Österreich

Die Geschichte des Wohnens in Wien ist eng verknüpft mit sozialen Reformen. Nach dem Ersten Weltkrieg begann die Stadt, leistbare Wohnungen zu bauen und so den Gemeindebau als langfristiges Projekt zu etablieren. Diese Tradition wurde nach 1945 weitergeführt, ergänzt durch genossenschaftliche Modelle und eine Mietrechtsordnung, die Mieterrechte stärkt und Befristungen regelt. Parallel entwickelte sich eine starke Berufsbildung mit Lehrlingssystem und Kollektivvertragslandschaft, die Einstiegsgehälter strukturiert. In den 1990er- und 2000er-Jahren kamen demografische Verschiebungen, Internationalisierung der Städte und neue Anforderungen an Energieeffizienz und Mobilität hinzu. Digitalisierung und Bildungsexpansion veränderten Wege in Studium und Beruf; Übergänge wurden vielfältiger, aber auch brüchiger.

Die Frage der Mitsprache gewann in den letzten zwei Jahrzehnten an Bedeutung: Stadtentwicklung wurde partizipativer, Bürgerinnen und Bürger sollten über Bezirksprojekte, Freiräume und Verkehrsführungen mitreden. Gleichzeitig blieb die Beteiligung junger Menschen oft punktuell und stark vom Engagement Einzelner abhängig. Der Befund, dass junge Wienerinnen und Wiener zu wenig Mitsprache sehen, passt zu dieser Ambivalenz: Möglichkeiten sind da, aber sie werden nicht immer leicht zugänglich, sichtbar und verbindlich gestaltet. Vor diesem Hintergrund ist die Ankündigung der AK Pressekonferenz konsequent: Eine Langzeitperspektive soll zeigen, ob die Hürden beim Einkommen, beim Zugang zur ersten Wohnung und bei der Beteiligung gewachsen sind und welche Stellschrauben realistisch wirken.

Vergleiche: Bundesländer, Deutschland, Schweiz

Innerhalb Österreichs ist Wien mit seinem Gemeindebau- und geförderten Wohnbaumodell eine Besonderheit. In Bundesländern wie Salzburg, Tirol oder Vorarlberg prägen topografische Gegebenheiten und touristische Nachfrage den Markt stärker, was sich auf Verfügbarkeit und Preisniveaus auswirkt. In der Steiermark und in Oberösterreich ist die Rolle der Städte Graz und Linz maßgeblich, während ländliche Regionen andere Herausforderungen kennen, etwa längere Wege zu Arbeit und Ausbildung. Die Debatte über hohe Mieten nimmt daher je nach Bundesland unterschiedliche Formen an: Mal steht die Erstwohnung in der Stadt im Vordergrund, mal der Übergang von Hotel- und Saisonarbeit in stabile Mietverhältnisse.

In Deutschland ist die Mietregulierung regional geprägter, mit Instrumenten wie dem Mietspiegel, der Vergleichsmieten systematisiert, und mit kommunalem beziehungsweise genossenschaftlichem Wohnungsbau, der je nach Stadt sehr unterschiedlich stark ist. Dort wird die Erstwohnung oft über Studierenden- oder Azubiwohnheime flankiert. In der Schweiz sind genossenschaftliche Modelle weit verbreitet, und die Vertragslogik des Mietzinses folgt anderen Adaptionsmechanismen. Gemeinsamkeiten in der DACH-Region sind die Urbanisierung, der Druck auf zentrale Lagen und die Frage, wie Einstiegsgehälter und Ausbildungswege mit den Wohnkosten Schritt halten. Unterschiede zeigen sich in der historischen Stärke öffentlicher beziehungsweise genossenschaftlicher Anbieter, in rechtlichen Rahmen und in lokalen Planungsprozessen. Für Wien bleibt im Vergleich auffällig: Der vorhandene kommunale und geförderte Bestand wirkt stabilisierend, doch Übergänge in die erste Wohnung bleiben für viele junge Menschen eine Hürde, wenn Angebot, Information und Einkommen nicht zusammenpassen.

Bürger-Impact: Was bedeutet das im Alltag?

Die Ankündigung der AK Pressekonferenz betrifft konkrete Lebensläufe: Eine 20-jährige Lehrabsolventin, die ihre erste Wohnung sucht, steht rasch vor Kaution, allfälliger Provision, Grundausstattung und laufender Miete. Ein Anschluss an den öffentlichen Verkehr, Energieeffizienz und eine faire Vertragsgestaltung sind wichtig, doch schwer zu überblicken. Ein 24-jähriger Hochschulabsolvent mit befristetem Arbeitsvertrag findet vielleicht schneller eine Wohnung, muss aber mehr für Plan B und Rücklagen einplanen, wenn die Befristung endet. Für beide kann eine Mietzinsbeihilfe entscheidend sein, ebenso klare Informationen, welche Förderungen die Stadt oder das Land anbieten.

Die zweite Achse ist das Einkommen. Kollektivverträge geben Orientierung, aber Einstiege sind oft knapp kalkuliert. Wenn hohe Mieten einen zu großen Anteil am Budget binden, fehlen Mittel für Weiterbildung, Mobilität oder unerwartete Ausgaben. Das kann Entscheidungen verzögern, etwa den Auszug aus dem Elternhaus, den Wechsel in einen anderen Bezirk oder die Aufnahme eines Praktikums. Die dritte Achse ist Mitsprache: Wer mitreden kann, wo leistbarer Wohnraum entsteht, wie Freiräume gestaltet werden oder wie öffentliche Räume genutzt werden, erlebt Stadt als gestaltbar. Fehlt Mitsprache, entsteht Distanz. Die AK Pressekonferenz verknüpft diese drei Achsen. Sie macht deutlich, dass kein Aspekt isoliert betrachtet werden kann. Einkommen, hohe Mieten und Beteiligung beeinflussen einander. Je besser die Übergänge gestaltet sind, desto eher gelingen eigenständige Lebenswege.

Zahlen und Fakten: Was bekannt ist, was offen bleibt

Bekannt ist: Die Arbeiterkammer Wien kündigt eine AK Pressekonferenz für den 1. Dezember 2025 an. Grundlage ist eine Langzeitstudie des Instituts Foresight im Auftrag der AK. Der Befund der Ankündigung lautet, dass immer mehr junge Wienerinnen und Wiener Schwierigkeiten beim Einkommen, bei der ersten Wohnung und bei der Mitsprache haben. Vorgestellt wird ein 5-Punkte-Programm, das mehr Chancen und mehr Mitsprache sichern soll. Genannt sind die Sprecherinnen Ilkim Erdost (AK) und Martina Zandonella (Institut Foresight). Ort, Datum und Livestream sind öffentlich kommuniziert. Das ist der derzeitige, verlässliche Informationsstand.

Offen bleibt: Wie groß war die Stichprobe der Langzeitstudie? Welche Altersgruppen wurden genau betrachtet? Welche Indikatoren für hohe Mieten, Einkommensentwicklung oder Beteiligung wurden genutzt? Welche Zeiträume deckt die Studie ab, und wie werden Trendbrüche identifiziert? Die Ankündigung enthält keine numerischen Detailangaben, keine Grafiken und keine exakten Prozentsätze. Daher ist es seriös, bis zur AK Pressekonferenz auf belastbare Zahlen zu warten. Erwartbar ist, dass dort Kernergebnisse, methodische Hinweise und Handlungsempfehlungen präsentiert werden. Für die Einordnung werden insbesondere wichtig sein: Definitionen von Erstwohnung, Einkommensschwellen und die Abgrenzung von wahrgenommener und tatsächlicher Mitsprache. Erst wenn diese Zahlen öffentlich sind, lässt sich vertieft analysieren, welche Gruppen besonders betroffen sind und welche Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig Wirkung versprechen.

Die Rolle der AK Pressekonferenz im politischen Prozess

Eine AK Pressekonferenz erfüllt mehrere Funktionen: Sie macht wissenschaftliche Befunde öffentlich zugänglich, schafft Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Trends und initiiert Debatten in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Weil die Arbeiterkammer Wien Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft ist, fließen die Erkenntnisse typischerweise in Verhandlungen, Stellungnahmen und Initiativen ein. In diesem Fall steht der Übergang junger Menschen in ein eigenständiges Leben im Zentrum. Die Kombination aus Langzeitstudie und 5-Punkte-Programm legt nahe, dass nicht nur Probleme benannt, sondern auch Wege skizziert werden, wie Chancen und Mitsprache gestärkt werden können. Konkrete Inhalte des Programms bleiben bis zur Präsentation offen. Seriöse Berichterstattung vermeidet daher Spekulationen und verweist auf den Termin und die Quelle.

Zukunftsperspektiven: Szenarien für Wien und Österreich

Wie geht es weiter? Denkbar sind mehrere Szenarien: Erstens, die AK Pressekonferenz stößt zügig einen Dialog über leistbares Wohnen an, der Angebote für die erste Wohnung besser bündelt, Informationswege vereinfacht und Zugangskriterien transparenter macht. Das kann von digitalen Plattformen bis zu Beratungsstellen reichen. Zweitens, die Diskussion über Einkommen fokussiert auf Einstiegsgehälter, Praktika und Übergänge von befristeten in unbefristete Beschäftigung, damit junge Menschen Planungssicherheit gewinnen. Drittens, Mitsprache wird verbindlicher organisiert: Jugendforen mit klaren Rückmeldeschleifen, Beteiligungsbudgets und niedrigschwellige digitale Formate, die nicht nur konsultieren, sondern Ergebnisse zeigen.

Langfristig könnten solche Schritte die Abhängigkeit von familiären Ressourcen reduzieren, Wohnortwahl und Ausbildung freier machen und Vertrauen in politische Prozesse stärken. Gelingt das, profitieren nicht nur junge Wienerinnen und Wiener, sondern die Stadt insgesamt: Stabile Mietverhältnisse, aktive Quartiere, engagierte Bürgerinnen und Bürger. Bleibt hingegen alles beim Alten, drohen stockende Übergänge: spätere Haushaltsgründungen, geringere Mobilität, Frustration über fehlende Mitsprache. Die AK Pressekonferenz ist kein Endpunkt, sondern ein Startsignal, um aus einer Langzeitdiagnose konkrete, überprüfbare Maßnahmen abzuleiten.

Praktische Hinweise und weiterführende Informationen

Wer die AK Pressekonferenz verfolgen möchte, nutzt den Livestream der Arbeiterkammer Wien. Der offizielle Hinweis und die Zugangsinformationen sind über die OTS-Meldung verfügbar: Zur Ankündigung der AK Pressekonferenz. Für individuelle Anfragen steht laut Ankündigung die E-Mail-Adresse [email protected] bereit. Unmittelbar nach der Veranstaltung ist zu erwarten, dass Materialien, Grafiken und Kernaussagen veröffentlicht werden. Diese Dokumente sind wesentlich für eine detaillierte Analyse der Befunde zur Lage junger Menschen in Wien.

Beispiele für typische Fragen junger Wohnungssuchender

- Wie hoch darf meine Miete im Verhältnis zu meinem Nettoeinkommen sein, damit sie als leistbar gilt?

- Welche Voraussetzungen brauche ich, um eine Mietzinsbeihilfe zu beantragen, und wo erhalte ich Beratung?

- Was ist der Unterschied zwischen einem unbefristeten und einem befristeten Mietvertrag, und worauf muss ich achten?

- Wie erkenne ich seriöse Wohnungsangebote und vermeide unnötige Kosten bei Kaution und allfälliger Provision?

- Wo kann ich mich als junge Bürgerin oder als junger Bürger in meinem Bezirk einbringen, wenn es um Wohn- und Freiraumplanung geht?

Transparenz und Quellenlage

Die hier dargestellten Informationen basieren auf der öffentlichen Ankündigung der Arbeiterkammer Wien. Die Quelle ist die OTS-Presseaussendung: AK Pressekonferenz am 1. Dezember: Kein Geld, hohe Mieten, wenig Chancen. Konkrete Zahlen, Tabellen und das vollständige 5-Punkte-Programm werden zur AK Pressekonferenz erwartet. Bis dahin verzichtet dieser Artikel bewusst auf Spekulationen und bleibt bei den gesicherten Fakten: Termin, Ort, Thema, beteiligte Institutionen und Ansprechstelle.

Schluss: Was jetzt zählt

Die AK Pressekonferenz adressiert eine Entwicklung, die viele junge Wienerinnen und Wiener spüren: knappe Mittel, hohe Mieten und das Gefühl, zu selten gehört zu werden. Dass die Arbeiterkammer Wien mit einer Langzeitstudie und einem 5-Punkte-Programm an die Öffentlichkeit tritt, ist ein wichtiges Signal. Entscheidend wird sein, wie transparent die Befunde sind, wie praxistauglich die Vorschläge formuliert werden und wie schnell sich konkrete Verbesserungen zeigen. Für Wien und für Österreich ist die Debatte über Wohnen, Einkommen und Mitsprache mehr als ein Einzelthema: Sie ist ein Prüfstein, ob Übergänge in die Selbstständigkeit fair gestaltet sind.

Wer betroffen ist, sollte die AK Pressekonferenz am 1. Dezember 2025 im Livestream verfolgen und die Inhalte mit der eigenen Situation abgleichen. Berichten Sie Ihren Erfahrungen in Ihrem Umfeld, in Initiativen und gegenüber den zuständigen Stellen. So wird aus Daten und Empfehlungen Bewegung im Alltag: mehr Chancen, bezahlbares Wohnen, echte Mitsprache. Weiterführende Informationen und Material werden nach der Veranstaltung auf den Kanälen der Arbeiterkammer Wien erwartet. 123haus.at begleitet die Entwicklung und liefert die Einordnung, sobald die Zahlen vorliegen.