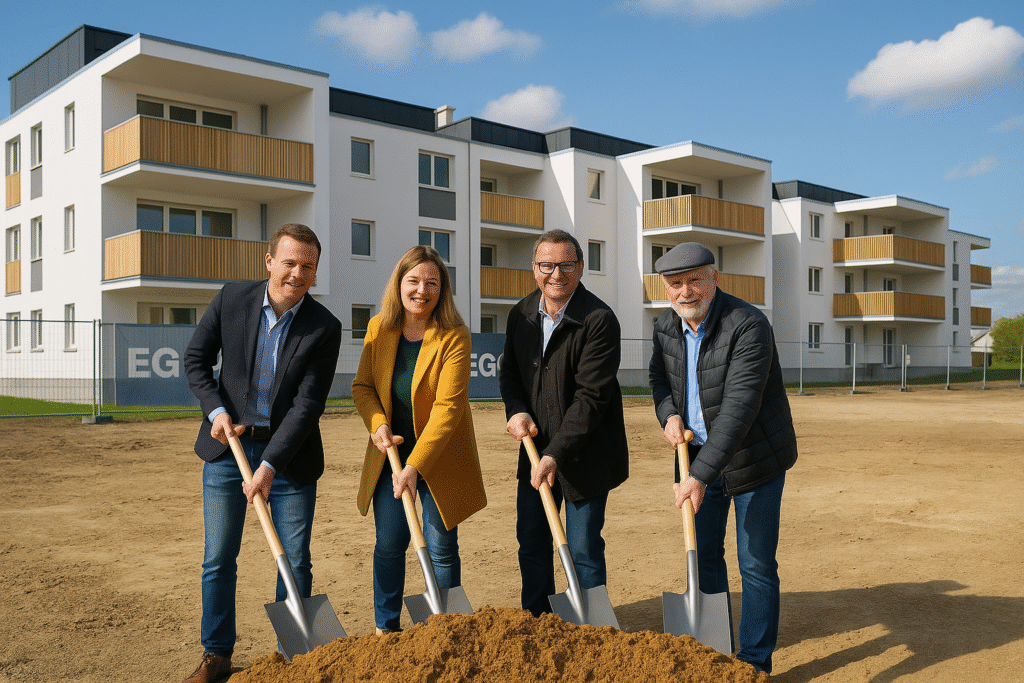

Am 24. November 2025 setzt Tulln ein klares Zeichen für leistbares Wohnen: Im Königstetter-Viertel startete gestern ein gefördertes Wohnbauprojekt, das für Niederösterreichs Wohnpolitik Signalwirkung haben könnte. 48 neue Mietwohnungen, eine Kombination aus Sanierung und Neubau, sollen bis zum Frühling 2027 entstehen – mit Fokus auf Alltagstauglichkeit, sozialer Durchmischung und langfristiger Qualität. Hinter dem Projekt stehen die TULLNBAU Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft und die Tullner Wohn Immobilien GmbH & Co KG, die in enger Kooperation mit der Landesregierung Niederösterreich arbeiten. Was das konkret für Mieterinnen und Mieter bedeutet, weshalb der Mix aus Bestandssanierung und moderner Bauweise als Vorbild gilt und wie Tulln sich im Bundesländervergleich positioniert, ordnen wir ein – faktenbasiert, neutral und mit Blick auf die Perspektiven bis 2027.

Spatenstich für leistbares Wohnen in Tulln: Fakten und Einordnung

Laut der offiziellen Aussendung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung ist das Wohnbauprojekt in der Ferdinand-Goldmann-Straße 2–4 auf 48 moderne Mietwohnungen ausgelegt. Angeboten werden Zwei- und Drei-Zimmer-Einheiten in Größen zwischen 40 und 75 Quadratmetern. Jede Wohnung erhält einen privaten Außenbereich in Form eines Balkons oder einer Loggia. Barrierefreie Erschließung inklusive Aufzug, ein Spielplatz am Eigengrund und ein hoher Qualitätsanspruch in der Bauweise unterstreichen den Anspruch: leistbares Wohnen, das alltagstauglich und zukunftsfit ist. Die veranschlagten Gesamtbaukosten liegen bei rund drei Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für den Frühling 2027 geplant. Die Finanzierung erfolgt mit Förderung des Landes Niederösterreich. Die offizielle Quelle zur Ankündigung finden Sie unter OTS-Presseaussendung (Quelle: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung).

Die Landesrätin für Wohnbau, Christiane Teschl-Hofmeister, betonte dazu: „Wir setzen uns in Niederösterreich für leistbaren Wohnraum ein. Dieses Projekt zeigt, wie moderne Wohnraumentwicklung gelingt: Sanierung und Neubau ermöglichen zeitgemäßen Wohnkomfort mit einem nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen.“ Der Projektstart im Königstetter-Viertel ist damit nicht nur ein lokales Bauereignis, sondern Teil eines größeren wohnpolitischen Rahmens in Niederösterreich.

Fachbegriff erklärt: Leistbares Wohnen

Der Begriff leistbares Wohnen beschreibt Wohnungen, deren Miet- oder Kaufkosten in einem realistischen Verhältnis zum Einkommen der Haushalte stehen. Es geht dabei nicht nur um niedrige Mieten, sondern um die Gesamtkosten des Wohnens: inklusive Betriebskosten, Energieausgaben und Mobilitätsaufwand. Leistbarkeit wird von mehreren Faktoren beeinflusst, etwa durch Förderungen, die Bauweise, den energetischen Standard des Gebäudes, die Lage und die Verfügbarkeit öffentlicher Infrastruktur. In der Praxis bedeutet leistbares Wohnen, dass Haushalte nicht überproportional viel ihres Einkommens für Wohnkosten aufwenden müssen und genügend Spielraum für Lebenshaltung, Vorsorge und Teilhabe bleibt.

Fachbegriff erklärt: Wohnbaugenossenschaft

Eine Wohnbaugenossenschaft ist eine Organisationsform, die Wohnungen plant, errichtet, saniert und vermietet, ohne auf kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet zu sein. Mitglieder, also Mieterinnen und Mieter, profitieren von langfristig stabilen, oft moderaten Mietpreisen und einer nachhaltigen Bewirtschaftung. Genossenschaften reinvestieren Überschüsse üblicherweise in den Bestand, in Instandhaltung und in neue Projekte. Rechtlich sind sie zur Transparenz verpflichtet und verfolgen gemeinnützige Ziele. Für Bewohnerinnen und Bewohner kann das bedeuten: verlässliche Mietkonditionen, klare Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie ein Fokus auf Qualität und Nutzwert statt reiner Rendite.

Fachbegriff erklärt: Sanierung

Sanierung bezeichnet die umfassende Instandsetzung und Modernisierung vorhandener Gebäude. Ziel ist es, Bauwerke technisch, energetisch und gestalterisch auf den aktuellen Stand zu bringen. Das umfasst zum Beispiel die Erneuerung von Dach, Fassade, Fenstern und Haustechnik, den Ausbau des Wärmeschutzes, den Tausch ineffizienter Heizsysteme oder die barrierefreie Erschließung. Sanierungen verlängern die Lebensdauer eines Gebäudes, sparen Energie und reduzieren laufende Kosten. Sie sind ein wichtiger Hebel, um Ressourcen zu schonen, da bestehende Bausubstanz erhalten und nicht vollständig neu errichtet wird.

Fachbegriff erklärt: Neubau

Neubau meint die Errichtung eines Gebäudes auf einem Grundstück, das entweder zuvor unbebaut war oder auf dem ein Altbestand abgetragen wurde. Im Neubau lassen sich aktuelle Standards bestmöglich umsetzen: von energieeffizienter Gebäudehülle über moderne Haustechnik bis zu gut durchdachten Grundrissen. Neubauten bieten Spielraum für flexible Nutzungen, Gemeinschaftsflächen und Außenräume. In Verbindung mit Sanierungen lassen sich Bestandsqualitäten erhalten und gleichzeitig Wohnraum schaffen, der heutigen Anforderungen an Komfort, Gesundheit und Nachhaltigkeit entspricht.

Fachbegriff erklärt: Barrierefreiheit

Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Wohnungen so gestaltet sind, dass sie von möglichst vielen Menschen ohne fremde Hilfe genutzt werden können – unabhängig von Alter oder körperlicher Einschränkung. Dazu zählen schwellenlose Zugänge, Aufzüge, ausreichend breite Türen, gut erreichbare Bedienelemente und rutschhemmende Oberflächen. Barrierefreie Konzepte erhöhen die Sicherheit und Selbstständigkeit von Seniorinnen und Senioren, unterstützen Familien mit Kinderwägen und erleichtern den Alltag von Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Sie sind eine Investition in den inklusiven, zukunftssicheren Wohnbau.

Fachbegriff erklärt: Loggia

Eine Loggia ist ein in die Gebäudestruktur integrierter Außenraum, der in der Regel überdacht und seitlich geschützt ist. Anders als ein freier Balkon liegt die Loggia im Baukörper und ist dadurch witterungsgeschützter. Sie steigert die Wohnqualität, weil sie Außenraumnutzung über mehr Jahreszeiten hinweg ermöglicht und zugleich Privatsphäre bietet. Gerade in verdichteten Lagen ist die Loggia ein wichtiger Ausgleich: Sie schafft Platz für Erholung im eigenen Zuhause, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch im Freien zu benötigen.

Fachbegriff erklärt: Baukosten

Unter Baukosten versteht man die Planungs- und Herstellungskosten für Bauwerke. Dazu zählen typischerweise Rohbau, Ausbau, Haustechnik, Außenanlagen und Honorare. Nicht immer enthalten „Gesamtbaukosten“ alle Nebenkosten wie Finanzierung, Steuern, Grundstück oder Ausstattung – die genaue Definition variiert nach Projekt und Veröffentlichung. Im vorliegenden Fall nennt die Quelle rund drei Millionen Euro als Gesamtbaukosten für Sanierung und Neubau von 48 Wohnungen. Solche Zahlen sind wichtige Orientierungswerte, die für Planung, Finanzierung und Förderung herangezogen werden, müssen aber stets im Kontext des jeweiligen Projektrahmens interpretiert werden.

Fachbegriff erklärt: Förderung

Eine Wohnbauförderung ist finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand, die den Bau oder die Sanierung von Wohnungen leistbarer macht. Das kann als Direktzuschuss, zinsgünstiges Darlehen oder als steuerliche Erleichterung erfolgen. Förderungen knüpfen meist an Qualitätskriterien an, etwa energieeffiziente Bauweise, soziale Durchmischung, barrierefreie Ausführung oder leistbare Mieten. Für die öffentliche Hand ist Förderung ein Instrument, um wohnpolitische Ziele zu erreichen, etwa die Entlastung von Haushalten, die Belebung von Ortskernen oder die Reduktion von CO2-Emissionen im Gebäudesektor.

Historischer Kontext: Sozialer Wohnbau und Genossenschaften in Österreich

Österreich verfügt über eine lange Tradition des sozialen und gemeinnützigen Wohnbaus. Bereits im 20. Jahrhundert legten öffentliche Bauträgerinnen und Bauträger sowie Genossenschaften den Grundstein für breitenwirksame Wohnversorgung. In vielen Städten entstanden Wohnanlagen, die nicht nur günstige Mieten, sondern auch hohe Lebensqualität mit Grünflächen, Infrastruktur und sozialem Zusammenhalt kombinierten. Dieses Modell prägte über Jahrzehnte die Wohnpolitik: moderat kalkulierte Mieten, klare Qualitätsstandards und eine Bewirtschaftung, die Wert auf Bestandsentwicklung statt kurzfristige Rendite legt.

Mit der Zeit wandelten sich die Herausforderungen: Energiekrisen, demografische Veränderungen und steigende Ansprüche an Komfort und Klimaschutz führten dazu, dass Sanierung und Neubau stärker zusammengedacht wurden. Gerade in gewachsenen Stadtvierteln wie dem Königstetter-Viertel ist die Verknüpfung aus Bestandspflege und moderner Ergänzung sinnvoll. Sie erhält Nachbarschaften, nutzt vorhandene Infrastruktur und vermeidet den hohen Ressourcenverbrauch, der mit reinem Neubau auf der grünen Wiese einhergeht. Projekte wie jenes in Tulln setzen diese Linie fort: Sie kombinieren leistbares Wohnen mit sozialer, ökologischer und funktionaler Qualität und knüpfen damit an eine österreichische Erfolgsgeschichte an, die vielerorts als Vorbild gilt.

Zahlen und Fakten: Was die Eckdaten über das Projekt aussagen

Aus der Quelle liegen konkrete Eckdaten vor: 48 Mietwohnungen, Größen zwischen 40 und 75 Quadratmetern, Zwei- und Drei-Zimmer-Grundrisse, Balkone oder Loggien, barrierefreie Erschließung mit Aufzug, Spielplatz am Eigengrund, Gesamtbaukosten rund drei Millionen Euro, Fertigstellung im Frühling 2027. Diese Daten erlauben einige nüchterne Einordnungen:

- Durchschnittswert je Wohnung: Teilt man die genannten Gesamtbaukosten (rund 3.000.000 Euro) rein rechnerisch durch 48 Einheiten, ergibt sich ein Orientierungswert von rund 62.500 Euro pro Einheit. Dieser Wert ist keine Mietangabe und ersetzt keine detaillierte Kostenstruktur. Er verdeutlicht jedoch die Größenordnung des Investitionsrahmens je Wohnung im Mischprojekt aus Sanierung und Neubau.

- Flächenbandbreite: Mit 40 bis 75 Quadratmetern deckt das Projekt kompakte Zwei-Zimmer- bis zu familiengeeigneten Drei-Zimmer-Wohnungen ab. Setzt man rein hypothetisch den arithmetischen Mittelwert (57,5 Quadratmeter) als Näherung an, ergäbe sich bei 48 Einheiten eine Gesamtwohnnutzfläche von etwa 2.760 Quadratmetern. Diese Zahl dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine offizielle Flächenangabe.

- Qualitätsmerkmale: Balkon oder Loggia für jede Wohnung, Aufzug und Spielplatz sind Merkmale, die Wohnkomfort und Alltagstauglichkeit erhöhen. Gerade in geförderten Projekten sichern solche Standards die Nutzbarkeit über Lebensphasen hinweg.

- Zeithorizont: Mit geplanter Fertigstellung im Frühling 2027 ergibt sich ein Projektzeitraum von gut eineinhalb Jahren ab Spatenstich (je nach Bau- und Genehmigungsabläufen). Diese Strecke ist typisch für Mischprojekte mit Sanierungsteilen, da Koordination im Bestand besondere Sorgfalt erfordert.

Wichtig: Aus den genannten Werten lassen sich keine konkreten Mieten oder Betriebskosten ableiten. Dafür wären detaillierte Informationen zur Förderstruktur, zur Energieversorgung, zur Bauausführung und zur konkreten Mietkalkulation erforderlich. Im Rahmen der vorliegenden Fakten bleibt die Einordnung bewusst zurückhaltend und sachlich.

Vergleich: Niederösterreich, weitere Bundesländer, Deutschland und Schweiz

Im Bundesländervergleich in Österreich setzt Niederösterreich seit Jahren auf eine Kombination aus Neubau und Sanierung in Orts- und Stadtlagen, die bereits über Infrastruktur verfügen. Der Ansatz in Tulln – Sanierung plus ergänzender Neubau – fügt sich in diese Linie ein und stärkt bestehende Viertel. Wien ist traditionell stark im geförderten Wohnbau und verfügt über zahlreiche Gemeindebauten und gemeinnützige Bauträgerinnen und Bauträger; dort sind große, zusammenhängende Anlagen typisch. Oberösterreich und die Steiermark verfolgen ebenfalls aktive Förderstrategien, häufig mit Fokus auf Energieeffizienz und Mobilitätsschnittstellen. Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und das Burgenland setzen – je nach regionaler Struktur – auf Projekte, die zwischen urbaner Verdichtung und ländlicher Erreichbarkeit balancieren.

Im Vergleich zu Deutschland zeigt sich eine ähnliche Grundlogik: Kommunen und Länder fördern gemeinwohlorientierten Wohnbau, in dem Genossenschaften eine wichtige Rolle spielen. Allerdings sind die Strukturen regional verschieden, etwa bei Förderrichtlinien oder Zuständigkeiten. In der Schweiz existiert eine starke Tradition gemeinnütziger Wohnbauträgerinnen und Wohnbaugenossenschaften in Städten wie Zürich oder Basel. Dort wird großer Wert auf Qualität, langfristige Bewirtschaftung und soziale Durchmischung gelegt, oft verbunden mit partizipativen Planungsprozessen. Tulln reiht sich mit dem vorgestellten Projekt in eine europäische Praxis ein, die leistbares Wohnen als öffentliche Aufgabe und als Kooperation zwischen öffentlicher Hand, gemeinnützigen Trägern und privaten Partnern versteht – ohne dabei eins zu eins vergleichbar zu sein, denn rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen unterscheiden sich.

Bürger-Impact: Was das Projekt für den Alltag bedeutet

Für Bürgerinnen und Bürger in Tulln und Umgebung kann das Projekt mehrere greifbare Vorteile bringen. Erstens erweitert es das Angebot an leistbarem Wohnen im Segment der Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Damit richtet es sich an Singles, Paare, kleine Familien sowie Seniorinnen und Senioren, die eine kompakte, gut nutzbare Wohnung mit Außenbereich suchen. Zweitens erleichtert die barrierefreie Ausführung den Alltag: Aufzüge, schwellenarme Zugänge und durchdachte Grundrisse erhöhen die Nutzbarkeit über viele Lebensphasen hinweg. Drittens stärkt ein Spielplatz am Eigengrund das familienfreundliche Umfeld und fördert nachbarschaftliche Begegnungen.

Viertens trägt die Kombination aus Sanierung und Neubau zur Aufwertung des Quartiers bei. Bestehende Gebäude werden technisch erneuert, Neubauten ergänzen das Angebot – so entsteht eine Mischung, die das Viertel langfristig stabilisiert. Fünftens kann der Wohnkomfort steigen, etwa durch zeitgemäße Bauweise, bessere Belichtung und private Außenflächen. Sechstens schafft klar definierte Qualität – Balkon oder Loggia für jede Wohnung – einen Mehrwert, der für Gesundheit und Wohlbefinden relevant ist.

- Leistbarkeit: Förderungen und gemeinnützige Strukturen sollen Mieten langfristig moderat halten. Konkrete Mietpreise liegen derzeit nicht vor, dennoch ist das Ziel klar kommuniziert.

- Alltagstauglichkeit: Aufzug, Loggia/Balkon und kompakte Grundrisse erleichtern den täglichen Gebrauch, auch bei eingeschränkter Mobilität.

- Quartierseffekt: Sanierung reduziert Leerstände und technische Defizite, Neubau ergänzt Angebotslücken – beides stärkt den Stadtteil.

- Planbarkeit: Der avisierte Fertigstellungstermin im Frühling 2027 gibt einen klaren Horizont. Interessierte können Entwicklungen im Quartier frühzeitig berücksichtigen.

Auch ökologisch können Sanierungselemente positive Effekte haben: Wer bestehende Strukturen ertüchtigt, spart Material, verringert Abfall und kann Energieverbräuche senken. Neubauten bieten die Chance, moderne Standards sofort umzusetzen. Für die Bewohnerschaft bedeutet das potenziell niedrigere Betriebskosten und höheren Komfort – konkrete Werte hängen aber von der finalen Ausführungsplanung ab.

Transparenz und Quelle

Die hier dargestellten Informationen basieren auf der offiziellen Aussendung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung: OTS: Spatenstich für leistbares Wohnen in Tulln. Die Inhalte wurden redaktionell aufbereitet, neutral eingeordnet und um Erklärteile zu Fachbegriffen ergänzt. Es wurden keine zusätzlichen Fakten oder Zahlen außerhalb der Quelle eingefügt. Abgeleitete Rechenbeispiele sind als solche gekennzeichnet und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.

Zukunftsperspektive: Was bis 2027 wichtig wird

Bis zur geplanten Fertigstellung im Frühling 2027 stehen typische Meilensteine eines Mischprojekts aus: Detailplanung, Bauabwicklung, Koordination der Sanierung im Bestand, Qualitätskontrollen und die finale Übergabe. Aus Sicht der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner zählen am Ende vor allem Verlässlichkeit und Nutzwert: funktionieren die Aufzüge reibungslos, stimmen Belichtung und Grundrisse, sind die Außenräume gut nutzbar und sicher? Je besser Sanierung und Neubau ineinandergreifen, desto robuster wird die Anlage für Jahrzehnte.

Auf der wohnpolitischen Ebene kann das Projekt Impulse setzen: Wenn sich zeigt, dass die Kombination aus geförderter Struktur, klaren Qualitätsmerkmalen und Ressourcenbewusstsein funktioniert, könnte das Modell in anderen Gemeinden Nachahmung finden. In Zeiten, in denen leistbares Wohnen ein zentrales Anliegen vieler Haushalte ist, sind verlässliche, gemeinnützige Akteurinnen und Akteure besonders gefragt. Für Tulln eröffnet sich zudem die Chance, den Standort als lebenswerte Wohnadresse weiter zu profilieren – mit Fokus auf Alltagstauglichkeit, guter Erreichbarkeit und einem Angebot, das unterschiedliche Lebenssituationen berücksichtigt. Entscheidend wird sein, die Bauqualität konsequent zu sichern und die Fertigstellung termintreu zu erreichen.

Praxisnahe Einordnung: Was leistbares Wohnen hier konkret auszeichnet

Mehrere Merkmale des Tullner Projekts sind aus Nutzersicht besonders relevant. Erstens: die klar definierte Zielgröße der Wohnungen. Zwei- und Drei-Zimmer-Einheiten zwischen 40 und 75 Quadratmetern bieten genügend Variabilität für unterschiedliche Haushaltsgrößen, bleiben aber in einem Rahmen, der sich in der Regel effizient bewirtschaften lässt. Zweitens: private Außenflächen. Balkone oder Loggien erhöhen nicht nur die Wohnzufriedenheit, sie verbessern auch die Nutzbarkeit während heißer Sommer oder in Zeiten, in denen man mehr zu Hause ist.

Drittens: Barrierefreiheit. Ein Aufzug ist nicht bloß Komfort, er eröffnet vielen Menschen eigenständiges Wohnen – etwa Seniorinnen und Senioren oder Personen mit temporären Einschränkungen. Viertens: Freiraumqualität. Ein Spielplatz auf Eigengrund fördert Begegnung und entlastet Familien. Fünftens: die Mischung aus Sanierung und Neubau, die sowohl Bestandsqualitäten bewahrt als auch neue, energieeffiziente Standards ermöglicht. Zusammengenommen entsteht ein Bild von leistbarem Wohnen, das nicht auf Minimalkosten setzt, sondern auf kluge, langfristige Qualität.

Rechtssichere Kommunikation und neutrale Bewertung

Dieser Beitrag folgt den Grundsätzen sachlicher, neutraler Berichterstattung. Es werden keine Versprechungen zu Mietniveaus oder Vergabeverfahren gemacht, da entsprechende Informationen nicht vorliegen. Zitate und Angaben stammen aus der genannten Quelle. Alle Rechenbeispiele sind als unverbindliche Orientierungen gekennzeichnet. Hinweise zur Barrierefreiheit, zu Loggien und zur Projektqualität wurden im Wortlaut der Quelle verankert und redaktionell eingeordnet.

Schluss: Was bleibt – und worauf es jetzt ankommt

Mit dem Spatenstich in Tulln setzt Niederösterreich ein konkretes Zeichen für leistbares Wohnen: 48 geförderte Mietwohnungen, durchdachte Größen zwischen 40 und 75 Quadratmetern, Außenflächen für jede Einheit, barrierefreie Erschließung und ein Spielplatz am Eigengrund. Die Kombination aus Sanierung und Neubau spricht für einen effizienten Ressourceneinsatz und eine langfristige Nutzungsperspektive. Bis zum Frühling 2027 gilt es, die Bauqualität zu sichern und den Zeitplan zu halten. Für interessierte Leserinnen und Leser bleibt die zentrale Frage: Wie lässt sich dieses Modell künftig auf weitere Standorte übertragen, damit leistbares Wohnen in Niederösterreich und darüber hinaus spürbar ausgebaut wird?

Weiterführende Informationen finden Sie in der offiziellen Quelle des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung: Presseaussendung zum Spatenstich. Wir bleiben für Sie dran und berichten, sobald neue, verifizierte Details zum Projektfortschritt vorliegen.