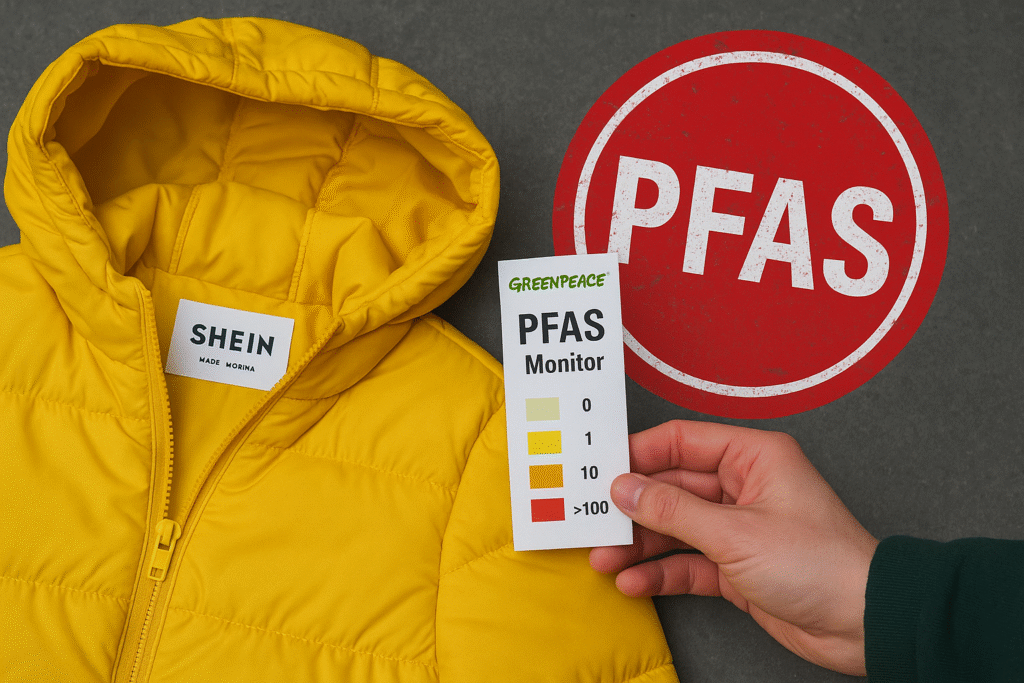

Am 20.11.2025 sorgt ein aktueller Greenpeace-Test in Österreich für Alarm: Bei Jacken der Plattform SHEIN wurden verbotene PFAS nachgewiesen – teils in extremen Mengen. Die Untersuchung legt nahe, dass einzelne Produkte die geltenden EU-Grenzwerte massiv überschreiten. Besonders brisant ist ein rechtliches Schlupfloch beim Direktversand, das den Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich aushebelt. Was bedeutet das konkret für Familien, für die heimische Marktaufsicht und für den Onlinehandel? Und welche Konsequenzen sollte die Politik daraus ziehen? Dieser Überblick ordnet die Ergebnisse ein, erklärt die Fachbegriffe verständlich und zeigt, welche Schritte Österreich jetzt setzen kann.

Greenpeace-Test zu PFAS in SHEIN-Jacken: Was Österreich wissen muss

Laut der Quelle Greenpeace wurden 56 Kleidungsstücke aus SHEIN-Onlineshops in acht Ländern von einem unabhängigen Labor geprüft. Das Ergebnis: In sieben getesteten Outdoorjacken wurden verbotene PFAS festgestellt, die die EU-Grenzwerte überschreiten; eine Damenjacke lag demnach um das 3.269‑Fache über dem Grenzwert. In den untersuchten Schuhen wurden zwar keine PFAS gefunden, wohl aber hohe Mengen gesundheitsschädlicher Weichmacher, die die EU-Grenzwerte übersteigen. Auch andere Produkte wiesen in Teilen illegal hohe Mengen an Schadstoffen wie Blei und Cadmium auf. Insgesamt überschritten laut Greenpeace 32 Prozent der 56 Proben die in Europa geltenden Grenzwerte für gefährliche Chemikalien. Für Österreich ist die Frage entscheidend, warum diese Produkte dennoch über Plattformen so leicht in heimische Wohnzimmer gelangen. Greenpeace kritisiert, dass SHEIN EU-Gesetze über ein Schlupfloch umgehe: Wird die Ware direkt aus Asien versendet, gilt sie nicht als in Österreich gekauft; damit tragen Konsumentinnen und Konsumenten rechtlich die Verantwortung und importieren im schlimmsten Fall selbst illegale Produkte. Greenpeace fordert ein rasches PFAS-Verbot sowie das Schließen solcher Schlupflöcher und spricht sich laut Aussendung auch für eine Sperre der Plattform aus. Quelle: OTS/Greenpeace.

Zahlen und Fakten aus dem Test

- Insgesamt 56 Kleidungsstücke aus acht Ländern untersucht, laut Greenpeace.

- Fokus PFAS-Prüfung auf neun Produkten: sieben Outdoorjacken (inklusive einer Kinderjacke) und zwei Paar Schuhe.

- Alle sieben Jacken überschritten ausweislich des Tests die EU-Grenzwerte für PFAS; eine Damenjacke um das 3.269‑Fache.

- In Schuhen keine PFAS, aber hohe Mengen an Weichmachern mit Grenzwertüberschreitung.

- Weitere Funde: Schadstoffe wie Blei und Cadmium in Teilen der übrigen Produkte.

- 32 Prozent aller getesteten Proben über den in Europa geltenden Grenzwerten für gefährliche Chemikalien.

Diese Zahlen zeigen eine doppelte Problematik: einerseits das potenzielle Gesundheitsrisiko, andererseits die regulatorische Grauzone beim grenzüberschreitenden Onlinehandel. Für Österreich bedeutet das, dass die übliche Marktaufsicht nur eingeschränkt greift, sobald die Ware als Privatimport ins Land kommt.

Fachbegriff erklärt: PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen)

PFAS ist die Sammelbezeichnung für eine sehr große Stoffgruppe von Industriechemikalien, die wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in vielen Alltagsprodukten verwendet wurden oder werden, darunter Outdoorbekleidung, Kochgeschirrbeschichtungen und Verpackungen. Das Problem: Viele PFAS sind extrem langlebig, werden in der Umwelt nur sehr langsam abgebaut und können sich in Organismen anreichern. Aus Vorsorge- und Gesundheitsgründen wurden in Europa verschiedene PFAS bereits beschränkt oder verboten. Laut Einschätzung von Expertinnen und Experten können PFAS das Immunsystem beeinflussen, hormonelle Prozesse stören und teils ein krebserregendes Potenzial haben. Diese Kombination aus breiter Verwendung, Umweltpersistenz und möglichen Gesundheitsgefahren macht PFAS zu einem vieldiskutierten Thema im Chemikalienrecht.

Fachbegriff erklärt: Weichmacher (häufig Phthalate)

Weichmacher sind Zusatzstoffe, die Kunststoffe flexibler machen. Viele Textilien, Kunstleder oder Schuhkomponenten enthalten entsprechende Stoffe. Besonders verbreitet sind Phthalate. Bestimmte Phthalate stehen in der EU seit Jahren in der Kritik, weil sie die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen oder die hormonelle Balance stören können. Deswegen gibt es Grenzwerte oder Beschränkungen für ihre Verwendung, vor allem dort, wo intensiver Hautkontakt oder eine Exposition von Kindern möglich ist. In den von Greenpeace analysierten Schuhen wurden zwar keine PFAS, aber hohe Mengen an Weichmachern festgestellt, die die EU-Grenzwerte überschreiten. Für Konsumentinnen und Konsumenten heißt das: Nicht nur wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung kann riskant sein, sondern auch scheinbar einfache Modeartikel.

Fachbegriff erklärt: Grenzwert

Ein Grenzwert ist eine rechtlich festgelegte Konzentration eines Stoffes in einem Produkt oder in der Umwelt, die nicht überschritten werden darf. Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Bewertungen und politischen Abwägungen. Sie sollen sicherstellen, dass Risiken für Gesundheit und Umwelt minimiert werden. Bei Chemikalien in Konsumgütern werden in der EU Grenzwerte unter anderem in spezifischen Verordnungen festgehalten. Werden solche Limits überschritten, gilt das Produkt als nicht konform. In der Praxis ist ein Grenzwert kein Garant für absolute Sicherheit, sondern ein Kontrollinstrument, das die Marktfähigkeit regelt und Behörden die Handhabe gibt, Produkte zu beanstanden, zu verbieten oder zurückrufen zu lassen.

Fachbegriff erklärt: Rückruf

Ein Rückruf ist eine Maßnahme, bei der ein Produkt vom Markt genommen und von den Kundinnen und Kunden zurückgeholt wird, weil es Sicherheits- oder Gesundheitsrisiken birgt oder nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht. In Österreich können Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller zu einem Rückruf verpflichtet werden, wenn die Behörden eine Gefahr feststellen oder wenn das Unternehmen selbst entsprechende Mängel erkennt. Ein Rückruf umfasst Information der Öffentlichkeit, Abwicklung der Rückgabe und oft auch Erstattung oder Austausch. Im vorliegenden Kontext betont Greenpeace: Wären die stark belasteten Produkte regulär in Österreich im Handel, müsste der Händler sie umgehend zurückrufen. Beim Direktversand aus Drittländern greift diese Logik jedoch nur eingeschränkt.

Fachbegriff erklärt: Rechtliches Schlupfloch beim Direktversand

Als rechtliches Schlupfloch wird hier ein Umstand bezeichnet, bei dem Ware direkt aus einem Drittland an Privatpersonen geliefert wird. In solchen Fällen wird das Produkt nicht notwendigerweise von einer in Österreich ansässigen Stelle in Verkehr gebracht. Dadurch verlagert sich die Verantwortung: Konsumentinnen und Konsumenten gelten formal als Importierende. Für die Marktüberwachung und Haftung entstehen dadurch Lücken, weil kein lokal verantwortlicher Wirtschaftsakteur vorhanden ist, den österreichische Behörden unmittelbar in die Pflicht nehmen könnten. Greenpeace fordert daher, diese Lücke zu schließen, damit dieselben Sicherheitsstandards für online bestellte Produkte gelten wie für Waren im heimischen Handel.

Kontext und Einordnung: Historische Entwicklung der PFAS-Debatte

PFAS wurden seit Jahrzehnten für ihre nützlichen Eigenschaften geschätzt: Wasser perlt ab, Fett haftet nicht, Schmutz lässt sich leicht abwischen. In Outdoorjacken galt das als Qualitätsmerkmal, das Funktionalität bei Nässe, Schnee und wechselhaftem Wetter sichert. Mit wachsender Kenntnis über Umweltverhalten und Gesundheitswirkungen begann jedoch ein Umdenken. Fachgremien und Behörden diskutierten die Persistenz dieser Stoffe, also ihre extreme Beständigkeit in Böden und Gewässern. In der EU folgten nach und nach Beschränkungen für einzelne PFAS und Gruppen, zugleich wurden alternative Ausrüstungen und Beschichtungen entwickelt. Die öffentliche Debatte bekam zusätzliche Dynamik durch Messungen in Umweltmedien und in Produkten des täglichen Lebens. Zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter Greenpeace, testeten wiederholt Konsumgüter und veröffentlichten Ergebnisse, um auf Risiken und regulatorische Lücken hinzuweisen. Der aktuelle Test ist Teil dieser Entwicklung: Er zeigt, dass trotz bestehender Verbote und Grenzwerte weiterhin belastete Produkte auf den Markt gelangen – und dass der grenzüberschreitende Onlinehandel besondere Herausforderungen schafft. Die politische Diskussion in Österreich dreht sich daher zunehmend nicht nur um Stoffbeschränkungen, sondern auch um die Frage der Durchsetzung: Wie kann man sicherstellen, dass Konsumentinnen und Konsumenten unabhängig vom Vertriebskanal denselben Schutz genießen?

Vergleiche: Österreichs Bundesländer, Deutschland und die Schweiz

In Österreich sind die Markt- und Produktsicherheitskontrollen föderal organisiert. Landesbehörden arbeiten mit Bundesstellen zusammen, um riskante Produkte vom Markt zu nehmen und Rückrufe zu koordinieren. Das System funktioniert bei Waren, die regulär in Verkehr gebracht werden, grundsätzlich schlüssig: Gibt es einen importierenden Betrieb, eine verantwortliche Vertretung oder einen Händler im Inland, können Behörden schnell handeln. Komplex wird es, wenn Privatimporte aus Drittländern zunehmen. Dann müssen Aufsicht und Zoll eng kooperieren, und es braucht klare Verantwortlichkeiten, damit illegale Produkte nicht unentdeckt bleiben.

Deutschland folgt einem ähnlichen Aufbau: Die Bundesländer sind zentrale Akteure der Marktüberwachung und arbeiten mit Bundesbehörden zusammen. Auch dort stellt der Direktversand aus Nicht-EU-Ländern die Kontrollmechanismen vor Herausforderungen, denn Plattformen vermitteln Käufe, ohne zwingend als inländische Inverkehrbringer aufzutreten. Die Schweiz als Nicht-EU-Land hat ein eigenständiges Chemikalienrecht, das sich in vielen Punkten an EU-Standards orientiert. Auch dort stehen Vollzug, Onlinehandel und internationale Lieferketten im Fokus. Der gemeinsame Nenner: Sobald Konsumentinnen und Konsumenten formal als Importierende gelten, erschwert das die konsequente Durchsetzung von Grenzwerten. Für Österreich ist daher entscheidend, auf EU-Ebene Regelungen zu unterstützen, die auch den digitalen Direktvertrieb in die Sorgfaltspflicht nehmen und die Haftung klarer regeln.

Zitate aus der Quelle: Warnungen und Einordnungen

Madeleine Drescher von Greenpeace wird mit deutlichen Worten wiedergegeben: „Unser Test zeigt, dass man bei SHEIN nicht nur billige Mode, sondern oft auch verbotene Gifte direkt ins Wohnzimmer geliefert bekommt. Es ist völlig unverständlich, dass Plattformen wie SHEIN EU-Gesetze, die unsere Gesundheit schützen sollen, so einfach umgehen können.“

Der Umweltmediziner Prof. Hans‑Peter Hutter, Sprecher der Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt, betont: „Gar keine Frage: Man hat nicht umsonst PFAS aus gesundheitlichen Gründen in Europa reglementiert. Schließlich sind es Stoffe, die das Immunsystem schwächen, den Stoffwechsel und das Hormonsystem stören können und teils ein krebserregendes Potenzial haben. Selbst wenn es keine großen Mengen sind, die von den Produkten aufgenommen werden, ist es eine zusätzliche Belastung zu den vielen anderen Quellen, die es aus ärztlicher Sicht zu vermeiden gilt.“

Konkreter Bürger-Impact: Was bedeutet das für den Alltag in Österreich?

Für Familien, Studierende und Berufstätige, die online günstige Mode bestellen, ist die zentrale Botschaft: Auch wenn ein Produkt nur wenige Klicks entfernt ist, kann es rechtlich aus einem Drittland importiert werden – und dann tragen Konsumentinnen und Konsumenten Verantwortung für die Einhaltung der Regeln. Das hat mehrere Folgen. Erstens kann ein Rückruf über den österreichischen Handel ins Leere laufen, wenn kein lokaler Anbieter zuständig ist. Zweitens wird die Durchsetzung von Grenzwerten gegenüber einem ausländischen Verkäufer schwieriger. Drittens kann die Entsorgung PFAS-haltiger Produkte problematisch werden, weil langlebige Chemikalien Umweltpfade verlängern.

Praktische Beispiele: Wer eine stark wasserabweisende Outdoorjacke bestellt, rechnet mit Schutz vor Wind und Wetter. Laut Greenpeace können solche Artikel jedoch PFAS enthalten, die über EU-Grenzwerte hinausgehen. Wird die Jacke direkt aus Asien geliefert, fehlen klassische Schutzmechanismen des österreichischen Handels, etwa eine behördlich angeordnete Rückgabe über bekannte Kanäle. Auch bei Kindersachen gilt erhöhte Vorsicht: Der Test enthält eine Kinderjacke, in der PFAS nachgewiesen wurden. Eltern sollten daher gezielt auf Prüfzeichen, Zertifizierungen oder transparente Herstellerangaben achten und bei Zweifeln Informationsangebote nutzen. Zudem ist es sinnvoll, Rechnungen, Bestellbestätigungen und Produktbeschreibungen zu dokumentieren, um im Streitfall Ansprüche gegenüber der Plattform besser geltend machen zu können.

Gesundheitlich raten Medizinerinnen und Mediziner generell dazu, zusätzliche Belastungen vermeidbar zu halten. Das bedeutet: Produkte mit starkem Chemikaliengeruch auslüften, Herstellerinformationen zu Materialien lesen, gegebenenfalls Rückfragen stellen und bei bekannten Risikogruppen – etwa Kindern – vorsichtiger auswählen. Wenn Anbieter keine nachvollziehbaren Angaben zu wasser-, fett- oder schmutzabweisenden Ausrüstungen machen, kann das ein Warnsignal sein.

Rechtliche Einordnung: Was die Zahlen für Österreich bedeuten

Laut Greenpeace wären stark belastete Produkte, die in Österreich regulär im Handel sind, rückrufpflichtig. Kommt die Ware jedoch als Direktversand, entfällt häufig die Rolle eines inländischen Inverkehrbringers. Dann fällt die Verantwortung formal auf die Bestellenden. Für die Praxis heißt das: Behörden können zwar warnen und aufklären, greifen aber nur eingeschränkt durch, solange kein inländischer Anbieter verantwortlich ist. Für die österreichische Bundesregierung ergibt sich daraus die politische Aufgabe, sich in der EU für eine konsequente Schließung solcher Schlupflöcher einzusetzen und die Haftung im Onlinehandel klarer zu gestalten. Greenpeace regt in der Aussendung außerdem ein umfassendes PFAS-Verbot und die Sperrung von SHEIN an. Ob und wie eine Sperre europarechtlich umsetzbar ist, hängt von komplexen rechtlichen Prüfungen ab; unstrittig ist jedenfalls, dass die derzeitige Situation Lücken aufweist, die den Verbraucherschutz schwächen.

Zahlenanalyse: Was heißt 32 Prozent Grenzwertüberschreitungen?

Die Angabe 32 Prozent der 56 Proben verdeutlicht, dass nahezu jedes dritte untersuchte Produkt rechtlich bedenklich war. Rechnet man dies exemplarisch um, entspricht das rund 18 Teilen, die europäische Grenzen für gefährliche Chemikalien überschreiten. Wichtig ist dabei die Bandbreite: Sie reicht laut Greenpeace von PFAS in Outdoorjacken bis zu Weichmachern in Schuhen sowie Funden von Blei und Cadmium in anderen Artikeln. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist diese Vielfalt der Problemstoffe relevant, denn sie zeigt, dass nicht nur ein einzelner Stoffpfad im Fokus stehen sollte. Ein Einkauf bei einem Marktplatz, der internationale Warenströme bündelt, kann mehrere Risikokategorien berühren.

Zukunftsperspektive: Was jetzt passieren könnte

Aus den Ergebnissen lassen sich drei Handlungslinien ableiten. Erstens: Stoffpolitik. Ein rascheres und umfassenderes Vorgehen gegen PFAS – wie von Greenpeace gefordert – würde die Zahl der problematischen Produkte voraussichtlich reduzieren. Zweitens: Vollzug im Onlinehandel. Die bestehende Lücke beim Direktversand aus Drittländern bedarf klarer Regeln, damit Plattformen und vermittelnde Akteure stärker in die Verantwortung kommen. Drittens: Transparenz. Je besser Herstellerinnen und Hersteller sowie Plattformen über Inhaltsstoffe informieren, desto eher können Konsumentinnen und Konsumenten bewusst entscheiden. Für Österreich bedeutet das, sich in Brüssel für robuste, durchsetzbare Regelwerke starkzumachen und national Informations- und Kontrollangebote auszubauen. Auch Kooperationen zwischen Zoll, Marktaufsicht und Verbraucherinformation sind zentral, um problematische Lieferungen frühzeitig zu erkennen. Parallel dazu kann die Nachfrage nach PFAS-freien Alternativen Innovationen fördern, etwa durch wasserabweisende Ausrüstungen ohne persistente Chemikalien.

Praktische Tipps: Sicherer einkaufen bei Online-Plattformen

- Auf Materialangaben achten: Hinweise wie wasser-, öl- oder schmutzabweisend kritisch prüfen und nach PFAS-freien Alternativen fragen.

- Zertifikate und Prüfzeichen: Auf anerkannte Standards achten; bei unklaren Labels beim Anbieter nachfragen.

- Dokumentation: Bestellbestätigungen, Produktseiten und Rechnungen sichern, um Rechte geltend zu machen.

- Rückgaberechte klären: Bedingungen für Rücksendung und Erstattung vor Kauf prüfen, speziell bei Direktversand aus Drittländern.

- Transparente Anbieter bevorzugen: Unternehmen wählen, die ihre Chemikalienstrategie offenlegen.

- Informationen nutzen: Ergebnisse und Hintergründe bei Greenpeace abrufen, etwa den Österreich-Report oder weitere PFAS-Infos.

- Verdachtsfälle melden: Bei begründetem Verdacht Behördenhinweise befolgen und Warnmeldungen beachten.

Weiterführende Informationen und Quellen

Originalquelle der hier zitierten Ergebnisse: OTS/Greenpeace. Den österreichischen Report finden Sie unter act.gp/PFASTest-SHEIN, weiterführende Informationen zu PFAS hier: act.gp/43RJ1GU, und den internationalen Test unter act.gp/SchämDichShein. Für Hintergrundwissen zu PFAS und Chemikalienrecht empfehlen sich behördliche Informationsseiten, etwa der Europäischen Chemikalienagentur.

Schluss: Was Österreich jetzt braucht

Der Greenpeace-Test vom 20.11.2025 ist ein Weckruf: PFAS in Outdoorjacken, problematische Weichmacher in Schuhen und weitere Schadstoffe in Modeartikeln zeigen, dass der Onlinehandel ohne klare Haftung die Schutzmechanismen unterlaufen kann. Für Österreich geht es um zwei Ziele: konsequenter Stoffschutz und lückenlose Durchsetzung – auch beim Direktversand. Politik, Behörden, Plattformen und Unternehmen sind gefordert, gemeinsam zu handeln. Konsumentinnen und Konsumenten können mit informierten Kaufentscheidungen Druck für bessere Standards erzeugen. Die offene Frage lautet: Wie schnell gelingt es, Regelwerke so nachzuschärfen, dass alle Produkte, ob aus dem Laden um die Ecke oder aus einem fernen Lager, denselben Gesundheits- und Umweltschutz gewährleisten? Wer tiefer einsteigen will, findet die Details und Materialien in den verlinkten Quellen von Greenpeace.