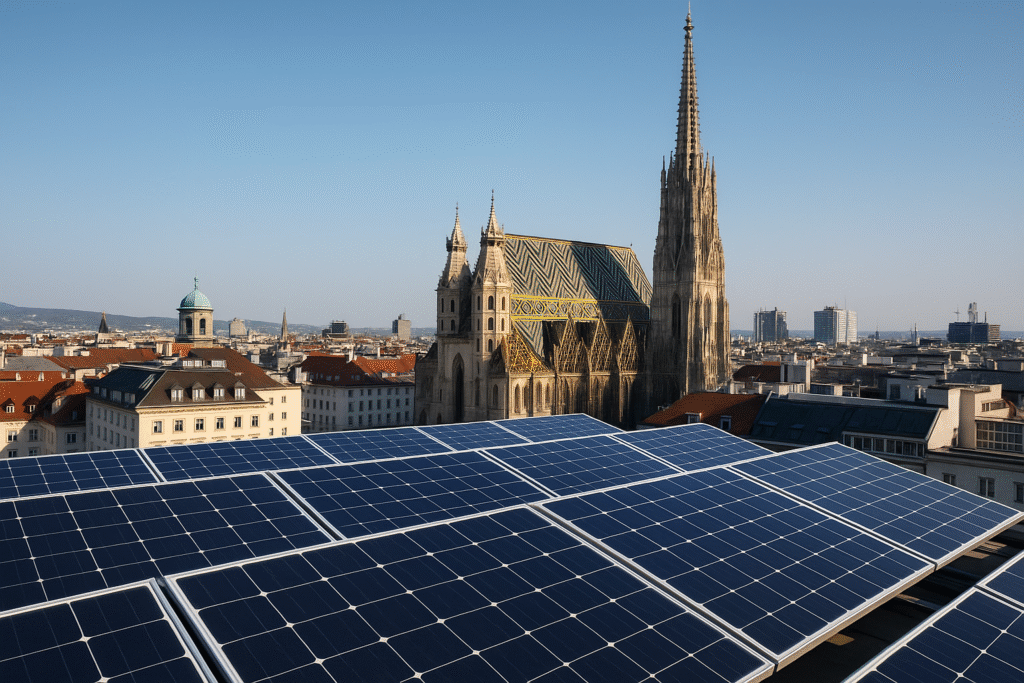

Am 17.11.2025 meldet Wien einen neuen Meilenstein: Der lokale Ausbau von Sonnenstrom übertrifft das Jahresziel deutlich und setzt ein starkes Signal für die Energiewende. Ohne große Worte, aber mit klaren Zahlen: Mehr als 16.700 Photovoltaik-Anlagen liefern zusammen 308 Megawattpeak. Das entspricht sauberem Strom für rund 90.000 Haushalte – und macht die Hauptstadt unabhängiger von volatilen Märkten. Für Wien ist das mehr als nur ein Energieprojekt. Es ist ein Standortfaktor, ein Kostenpuffer für Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe und ein praktischer Hebel für Klimaschutz, der hier und jetzt Wirkung zeigt.

Sonnenstrom Wien: Zahlen, Hintergründe und Auswirkungen

Die Stadt Wien hat die Messlatte hoch gelegt: 800 Megawattpeak bis 2030, damit ein Viertel aller Wiener Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden kann. Ausgangspunkt war Anfang 2021 eine installierte Leistung von 50 Megawattpeak, jetzt sind es 308 Megawattpeak. Das Wachstum ist also nicht nur kontinuierlich, sondern stark beschleunigt. Allein heuer kamen rund 4.000 zusätzliche PV-Anlagen dazu. Rund 60 MWp stammen direkt von stadteigenen Gebäuden und Flächen. Diese Dynamik ist belegt – und sie ist bemerkenswert, gerade in einer dicht bebauten Metropole.

Die Verantwortlichen betonen drei Hebel: Förderung, Beratung und vereinfachte Genehmigungen. Dazu kommen Partnerschaften mit Betrieben und Institutionen, die Dachflächen und Know-how einbringen. So entsteht ein robustes Ökosystem für Sonnenstrom in Wien, das von Privathaushalten, Unternehmen und der Stadtverwaltung gemeinsam getragen wird.

Quelle und weiterführende Informationen: Stadt Wien – Kommunikation und Medien (KOM), Originalmeldung via OTS unter diesem Link. Das öffentliche PV-Dashboard der Stadt finden Sie unter sonnenstrom.wien.gv.at.

Fachbegriffe einfach erklärt

Megawattpeak (MWp): Megawattpeak, abgekürzt MWp, ist die Maßeinheit für die Spitzenleistung einer Photovoltaik-Anlage unter standardisierten Testbedingungen. Sie beschreibt nicht die tatsächlich erzeugte Jahresenergie, sondern die maximale Leistung bei optimaler Sonneneinstrahlung und definierter Temperatur. Für Laien hilft ein Bild: MWp ist wie die angegebene Motorleistung eines Autos – sie zeigt das Potenzial, nicht aber, wie schnell man im Alltag durch die Stadt kommt. In der Praxis hängt die tatsächliche Stromproduktion eines Modulfeldes von Wetter, Jahreszeit, Ausrichtung, Verschattung und Qualität der Komponenten ab. Dennoch ist MWp eine verlässliche Kenngröße, um Projekte zu planen, Kapazitäten zu vergleichen und Ausbauziele – wie die 800 MWp in Wien – transparent zu formulieren.

Photovoltaik (PV): Photovoltaik beschreibt die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom durch Solarzellen. Diese Zellen bestehen meist aus Silizium und nutzen den photoelektrischen Effekt. PV-Anlagen bestehen aus Modulen, Wechselrichtern und der Verkabelung. Während Module Gleichstrom erzeugen, wandelt der Wechselrichter ihn in Wechselstrom um, der im Haushalt genutzt oder ins Netz eingespeist werden kann. Für Nicht-Fachleute ist wichtig: Photovoltaik liefert tagsüber klimafreundlichen Strom, senkt den Netzbezug, reduziert langfristig Stromkosten und macht gemeinsam mit Speicherlösungen den eigenen Energiehaushalt planbarer. In einem urbanen Umfeld wie Wien ist PV vor allem auf Dächern, Fassaden und in Form gemeinschaftlicher Anlagen besonders wirksam.

Einspeisung und Eigenverbrauch: Unter Einspeisung versteht man den Teil des erzeugten Solarstroms, der in das öffentliche Netz abgegeben wird. Dafür erhalten Betreiberinnen und Betreiber je nach Tarif und Rahmenbedingungen eine Vergütung oder erzielen marktbasierte Erlöse. Eigenverbrauch bedeutet, den erzeugten Strom vor Ort selbst zu nutzen. Für Haushalte ist das attraktiv, weil der Preis für bezogenen Netzstrom in der Regel höher ist als die Vergütung für eingespeisten Strom. Der optimale Mix hängt von Tagesprofil, Anlagengröße und gegebenenfalls vorhandenen Speichern ab. In der Stadt kann ein hoher Eigenverbrauch insbesondere in Mehrparteienhäusern durch gemeinschaftliche Nutzung – etwa im Stiegenhaus, für Wärmepumpen oder E-Mobilität – zusätzliche Vorteile bringen.

Bauordnung und Genehmigungen: In Wien erleichtern an die urbane Realität angepasste baurechtliche Regelungen die Umsetzung von PV-Anlagen. Für Laien heißt das: Weniger Hürden bei der Montage auf Dächern, klare Vorgaben für Abstände, Brandschutz und Statik sowie verständliche Verfahren, die Planbarkeit schaffen. Gerade in Bestandsgebäuden sind einfache, transparente Prozesse entscheidend, damit Eigentümerinnen und Eigentümer, Hausverwaltungen sowie Gemeinnützige Wohnbauträger schneller von der Idee zur fertigen Anlage kommen. Die Stadt koppelt diese Vereinfachungen mit Förderberatung, damit Projekte nicht an der Finanzierung scheitern.

Historische Entwicklung: Vom Startschuss 2021 zum Schub 2025

Der aktuelle Erfolg beim Sonnenstrom in Wien hat eine kurze, aber intensive Vorgeschichte. Anfang 2021 lag die installierte Leistung in Wien bei 50 MWp. Seither hat die Stadt den PV-Ausbau strategisch als Schwerpunkt gesetzt, etwa über die Sonnenstrom-Offensive, die im Regierungsprogramm verankert ist. Zwischen 2021 und 2025 kletterte die Gesamtleistung auf 308 MWp. Dieses Plus ist nicht zufällig, sondern Ergebnis einer aufeinander abgestimmten Kette aus politischem Willen, Förderkulisse, öffentlicher Vorbildwirkung und Kooperationen mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Ein zentrales Element war die Aktivierung stadteigener Flächen. Knapp 60 MWp stammen direkt von Gebäuden und Flächen der Stadt. Dazu kommen, in den letzten fünf Jahren, 183 PV-Anlagen der Wien Energie mit rund 42 MWp auf städtischen Flächen, verteilt auf den Magistrat und stadteigene Unternehmen. Diese Projekte wirken doppelt: Sie liefern unmittelbar grünen Strom und zeigen gleichzeitig, was technisch und organisatorisch machbar ist. Während der Energiepreisspitzen der vergangenen Jahre wurde zudem deutlich, wie wertvoll regional erzeugter Strom für Kostenstabilität ist – eine Erfahrung, die dem Ausbau zusätzliche Akzeptanz verschafft hat.

Mit jedem neu erschlossenen Dach wird klarer, dass Wien trotz dichter Bebauung erhebliche Potenziale mobilisieren kann. Dass die Stadt heute bereits bei 308 MWp steht, ist damit nicht nur eine Zwischenbilanz, sondern ein Beleg dafür, dass die formulierten Ziele erreichbar und die Instrumente wirksam sind.

Vergleiche: Innerösterreichisch, Deutschland und Schweiz

Im Vergleich zu flächenstarken Bundesländern in Österreich hat Wien naturgemäß weniger Freiflächen, dafür ein großes Reservoir an Dach- und Fassadenflächen. Das verschiebt den Fokus: Wo andernorts Freiflächenanlagen dominieren, sind in Wien Dachlösungen und gebäudeintegrierte Photovoltaik die erste Wahl. Das erfordert sorgfältige Planung in Statik, Brandschutz und Denkmalschutz, ermöglicht aber gleichzeitig die direkte Versorgung dort, wo der Strom gebraucht wird – in dicht besiedelten Grätzeln.

Ein Blick nach Deutschland zeigt ähnliche Tendenzen in Großstädten wie München, Hamburg oder Berlin: Die Dynamik entsteht dort, wo Kommunen Genehmigungen vereinfachen, Beratung ausbauen und öffentliche Gebäude konsequent ausstatten. In der Schweiz wiederum ist die Qualität der baulichen Integration ein zentrales Thema, weil Landschaftsschutz und Ortsbildpflege stark gewichten. Wien bewegt sich zwischen diesen Polen: Die Stadt setzt auf Tempo, ohne Qualität und Sicherheit aus dem Blick zu verlieren, und verbindet sichtbare Vorzeigeprojekte mit breit ausgerollten Standardlösungen auf Wohn- und Betriebsdächern.

Für die österreichischen Bundesländer insgesamt gilt: Unterschiedliche Raumstrukturen bedingen unterschiedliche Pfade. Dass Wien in kurzer Zeit von 50 auf 308 MWp gewachsen ist, zeigt, dass urbane Rahmenbedingungen kein Hemmschuh sein müssen – wenn Governance, Förderung und Partnerschaften zusammenspielen.

Zahlen und Fakten: Was die Kennzahlen für Wien bedeuten

Die aktuellen Eckdaten lassen sich konkret einordnen:

- Gesamtleistung: 308 MWp installierte Photovoltaik in Wien.

- Anlagenzahl: Über 16.700 PV-Anlagen in Betrieb.

- Versorgung: Rund 90.000 Haushalte können damit rechnerisch mit sauberem Strom versorgt werden.

- Neuzugänge heuer: Bereits rund 4.000 zusätzliche Anlagen.

- Städtischer Beitrag: Knapp 60 MWp stammen direkt von stadteigenen Gebäuden und Flächen.

- Wien Energie auf städtischen Flächen: 183 Anlagen, rund 42 MWp in den letzten fünf Jahren.

- Weitere Standorte: 98 Anlagen auf Flächen des Magistrats, 85 auf Flächen stadteigener Unternehmen.

- Ziel 2030: 800 MWp – ein Viertel der Wiener Haushalte mit Sonnenstrom versorgen.

Aus den Angaben lässt sich eine Tendenz ablesen: Von 50 MWp Anfang 2021 auf 308 MWp heute entspricht einer Versechsfachung in wenigen Jahren. Der erforderliche Zuwachs bis 2030 beträgt noch 492 MWp. Teilt man diese rein rechnerisch durch die verbleibenden Jahre, ergibt sich ein ambitioniertes, aber strukturiert erreichbares Ausbaupfad, sofern das aktuelle Tempo gehalten oder moderat gesteigert wird. Betrachtet man die Relation von Anlagenzahl zu Gesamtleistung, liegt der grobe Durchschnitt bei etwa 18 kWp pro Anlage (308.000 kWp geteilt durch 16.700), wobei die tatsächlichen Größen je nach Objekt stark variieren.

Die Umlegung auf Haushalte – 90.000 bei 308 MWp – zeigt, dass die Stadt mit wachsender PV-Basis ein spürbares Polster gegen Preisschwankungen aufbaut. Auch wenn die Stromproduktion saisonal schwankt, stärkt jeder zusätzliche Kilowattpeak die lokale Erzeugungskapazität. Der städtische Anteil von knapp 60 MWp macht dabei ungefähr ein Fünftel der Gesamtkapazität aus. Das ist signifikant, aber zugleich ein Hinweis darauf, wie wichtig die Partnerschaft mit privaten Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Betrieben bleibt.

Das Dreieck der Nachhaltigkeit: Privat, Betriebe, Stadt Wien

Wien setzt auf eine praktische Formel: Förderungen, kostenlose Beratung, einfache Verfahren – und Partnerschaften, die Akteurinnen und Akteure zusammenbringen. So entsteht das oft zitierte Dreieck der Nachhaltigkeit aus Privaten, Betrieben und der Stadt. Besonders die Zusammenarbeit mit Institutionen wie der Wirtschaftskammer Wien, der Wirtschaftsagentur Wien oder Ökobusiness Wien öffnet Türen zu Unternehmensdächern und Gewerbestandorten. Die Wiener Solarpartnerschaft, inzwischen mit rund 90 teilnehmenden Betrieben, zeigt, wie Engagement aus der Wirtschaft die Sonnenstrom Wien Offensive stützt.

Auch unter den stadteigenen Unternehmen wird ausgebaut: Wien Holding, Wiener Linien und der Wiener Gesundheitsverbund zählen zu den Flächen-Gebern. Damit wird die öffentliche Hand zum Ankerkunde der Energiewende in der Stadt – sie erzeugt, nutzt und demonstriert zugleich.

Bürger-Impact: Was bedeutet das für Haushalte und Betriebe?

Für Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet Sonnenstrom Wien mehrere greifbare Effekte. Erstens: Kostenstabilität. Eigenverbrauch kann die Abhängigkeit von Marktpreisen dämpfen. Wer auf dem eigenen Dach oder im Hausverbund PV nutzt, kann tagsüber einen Teil des Bedarfs selbst decken. Zweitens: Wert der Immobilie. Eine gut geplante PV-Anlage steigert in der Regel die Attraktivität eines Gebäudes – sei es durch geringere Betriebskosten oder durch Zukunftsfähigkeit für E-Mobilität und Wärmepumpen. Drittens: Klimanutzen. Jede Kilowattstunde aus Sonne ersetzt Strom aus fossilen Quellen und verbessert die persönliche Bilanz.

Für Mieterinnen und Mieter öffnen sich Chancen über gemeinschaftliche Lösungen. Wenn Hausverwaltungen und Eigentümerinnen sowie Eigentümer PV-Projekte umsetzen, profitieren auch jene ohne eigenes Dach – etwa durch Allgemeinflächenstrom oder Beteiligungsmodelle. Hier lohnt die Nachfrage bei der Hausverwaltung: Gibt es Pläne, Fördermöglichkeiten, Zeitpläne? Eine transparente Kommunikation ist entscheidend, damit die Vorteile fair verteilt werden.

Betriebe gewinnen durch Planungssicherheit im Energieeinkauf. Produktions- und Dienstleistungsunternehmen mit Tageslastprofilen können den Eigenverbrauchsanteil hoch halten. Bäckereien, Lebensmittelproduktion oder Logistik mit Ladeinfrastruktur sind Beispiele, die von PV auf dem Dach unmittelbar profitieren. In Wien wird diese Dynamik durch die erwähnten Partnerschaften verstärkt: Beratung senkt die Einstiegshürden, Förderinformationen geben Klarheit, und Best-Practice-Beispiele schaffen Vertrauen.

Wichtig zu wissen: Ob sich ein Projekt lohnt, hängt immer von Standort, Dachneigung, Ausrichtung, Lastprofil und Finanzierung ab. Deshalb sind Vorab-Checks, seriöse Planung und Angebote verschiedener Anbieterinnen und Anbieter sinnvoll. Die Stadt verweist auf ihr Online-Dashboard und Informationsseiten, die Orientierung erleichtern.

Stimmen aus der Stadt: Einordnungen aus der Praxis

Die politische Stoßrichtung ist klar: Große Ziele erfordern große Schritte. Verantwortliche aus der Stadt betonen die beschleunigte Entwicklung und den Schutz der Leistbarkeit durch regionale Erzeugung. Hervorgehoben wird die Rolle der Bauordnung, die im Neubau passende Rahmenbedingungen schafft, sowie die Verantwortung des gemeinnützigen Wohnbaus. Gleichzeitig wird um Partnerschaften mit privaten Eigentümerinnen und Eigentümern geworben – der Ausbau gelingt nur gemeinsam. Die Stadtwerke-Seite verweist auf die wachsende Zahl an Photovoltaikanlagen und die Bedeutung regionaler Produktion angesichts volatiler Weltmärkte. Diese Einordnungen stammen aus der offiziellen Mitteilung der Stadt Wien und unterstreichen den Kurs: Sonnenstrom Wien ist ein Gemeinschaftsprojekt.

Ausblick bis 2030: Was jetzt ansteht

Das nächste Etappenziel ist eindeutig: 800 MWp installierte PV-Leistung bis 2030. Um dorthin zu gelangen, braucht es weiterhin Tempo und eine breitere Basis. Drei Stellhebel bieten sich an:

- Flächen heben: Mehr Dächer, mehr Fassaden, mehr kombinierte Lösungen mit Begrünung und PV, wo technisch möglich.

- Prozesse glätten: Standardisierte Verfahren für Mehrparteienhäuser, klare Leitfäden für Hausverwaltungen und Eigentümergemeinschaften.

- Partnerschaften vertiefen: Betriebe, Genossenschaften, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsstandorte als stabile Anker.

Ein realistisch erreichbarer Pfad setzt voraus, dass die bereits sichtbare Dynamik nicht abreißt. Die Zahlen zeigen Rückenwind: Heuer kamen bereits rund 4.000 Anlagen hinzu. Wenn Information, Förderung und Genehmigung weiterhin gut ineinandergreifen, ist die Marke von 800 MWp nicht nur ambitioniert, sondern plausibel. Das öffentliche Dashboard bildet diese Entwicklung transparent ab und lädt Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe ein, den Fortschritt nachzuvollziehen und selbst aktiv zu werden.

Praxisleitfaden: So finden Interessierte den Einstieg

Für alle, die den Sonnenstrom Wien Ausbau mittragen wollen, gilt: Zuerst die Eignung prüfen, dann Förderungen sondieren, schließlich Angebote vergleichen. Die Stadt verweist auf kostenlose Beratung und verständliche Verfahren. Ergänzend finden Sie praxisnahe Hintergrundartikel bei 123haus.at:

- Photovoltaik in Wien: Dächer, Recht, Wirtschaftlichkeit

- PV-Förderung in Österreich: Modelle und Antragstipps

- Strompreise in Österreich: Entwicklung und Einflussfaktoren

Wer bereits aktiv ist, kann mit Lastmanagement und neuen Verbrauchern – etwa Wärmepumpen oder E-Autos – den Eigenverbrauch erhöhen. Wichtig bleibt eine fachgerechte Auslegung und die Abstimmung mit Brandschutz und Statik. In gewerblichen Liegenschaften sind Lastprofile und Produktionszeiten der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit. Für beide Gruppen gilt: Sorgfältige Planung zahlt sich aus.

Schluss: Wien zeigt, wie urbane Energiewende gelingt

Wien hat am 17.11.2025 mit 308 MWp und mehr als 16.700 Anlagen einen starken Zwischenstand vorgelegt. Die Botschaft dahinter ist größer als eine Zahl: Der Schulterschluss von Stadt, Wirtschaft und Bevölkerung trägt – und er schützt Haushalte ebenso wie Betriebe vor Preisschocks. Mit dem klaren Ziel von 800 MWp bis 2030 hält die Stadt Kurs. Die nächsten Schritte sind bekannt: mehr geeignete Dächer, einfache Verfahren, verlässliche Partnerschaften. Das PV-Dashboard schafft Transparenz, die Förder- und Beratungslandschaft senkt Hürden.

Was können Sie konkret tun? Prüfen Sie die Eignung Ihres Dachs, sprechen Sie in der Eigentümergemeinschaft das Thema an, holen Sie Angebote ein. Betriebe sollten Lastprofile analysieren und mit Beratung die optimale Anlagengröße bestimmen. Alle, die tiefer eintauchen möchten, finden Informationen im öffentlichen PV-Dashboard der Stadt und in der offiziellen Quelle. Der Sonnenstrom Wien Ausbau ist kein Selbstläufer – aber die Weichen stehen auf Erfolg.