Wien, 2025-11-07: Eine Kooperation wächst im Herzen Wiens heran – und sie verändert, wie Kinder über Lebensmittel denken. Seit zehn Jahren arbeiten GOURMET Kids und die City Farm Augarten zusammen, um die nächste Generation für gesunde Ernährung, Natur und Saisonalität zu begeistern. Heute blicken beide Partner auf eine Wegstrecke zurück, die bei Beeten und Beikraut beginnt und bei Bildungszielen, Elternhäusern und der Schulküche weitergeht. Wer in Österreich über Ernährungsbildung spricht, kommt an dieser Partnerschaft kaum vorbei. Doch was macht sie so besonders? Und was bedeutet das für Familien, Schulen und Gemeinden im Alltag? Der heutige Jahrestag liefert den Anlass, genauer hinzusehen – mit Fakten, Einordnung und Blick nach vorne.

GOURMET Kids und City Farm Augarten: Eine Partnerschaft mit Signalwirkung

Seit 2015 verbindet die City Farm Augarten und GOURMET Kids eine gemeinsame Mission: Kindern die Freude an gesunder Ernährung zu vermitteln – nicht als Theorie, sondern als Erlebnis. Laut Quelle nahmen bisher rund 2.000 Kinder an 120 Workshops teil. Das ist eine beachtliche Bilanz, die zeigt, wie konsequent die Idee in die Praxis umgesetzt wurde. Der Ansatz ist greifbar: Kinder graben, pflanzen, ernten. Sie sehen, riechen und schmecken, wie Gemüse entsteht. Diese sinnliche Erfahrung prägt. Sie schafft bleibendes Wissen über Herkunft, Saison und Wert von Lebensmitteln.

Die Jubiläumsfeier findet in der City Farm Augarten statt. Auf dem Programm stehen Gartenführungen, interaktive Stationen rund um Kürbis, Kräuter und Gartenarbeit, eine Pesto-Verkostung mit Zutaten aus dem eigenen Garten sowie ein gemeinsames Abendessen. Solche Formate machen Bildung niederschwellig und alltagstauglich. Sie verbinden Theorie und Praxis in einem urbanen Erlebnisgarten, der für Schulen und Familien rasch erreichbar ist.

Wie die Quelle berichtet, betonen Angelika Palme und Wolfgang Palme von der City Farm Augarten den zentralen Gedanken: „Mit GOURMET Kids hat uns von Beginn an die Idee verbunden, Kindern frische Lebensmittel nicht nur zu erklären, sondern sie erlebbar zu machen.“ Auch Claudia Ertl‑Huemer von GOURMET unterstreicht den praktischen Ansatz: „Beim Graben, Pflanzen und Ernten erleben Kinder und Jugendliche hautnah, wie Lebensmittel entstehen.“ Diese Stimmen stehen für eine Haltung: Bildung passiert dort, wo Hände und Köpfe gemeinsam arbeiten.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der offiziellen Seite der City Farm unter cityfarm.wien und in der Originalmeldung auf OTS.at. Hintergrundinfos zu GOURMET sind unter gourmet.at abrufbar.

Fachbegriffe verständlich erklärt

Ernährungsbildung: Dieser Begriff beschreibt die systematische Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und Haltungen rund um Essen und Trinken. Ernährungsbildung umfasst nicht nur Nährwerte, sondern auch Herkunft, Saisonalität, Verarbeitung, Hygiene und soziale Aspekte wie gemeinsames Essen. Ziel ist, Kinder und Jugendliche zu befähigen, selbstbestimmte, gesundheitsfördernde Entscheidungen zu treffen. Praktische Erfahrungen – vom Gemüsebeet bis zur Schulküche – sind besonders wirksam, weil sie alle Sinne ansprechen. In Österreich wird Ernährungsbildung häufig in Schulen, Kindergärten, Vereinen und außerschulischen Lernorten umgesetzt.

Gartenpädagogik: Gartenpädagogik verbindet Naturerfahrung mit Bildungszielen. Kinder lernen im Garten ökologisches Grundwissen: Boden, Wasser, Licht, Nährstoffkreisläufe, Bestäubung. Sie üben handwerkliche Fertigkeiten wie Säen, Pikieren und Ernten. Gleichzeitig stärken sie Ausdauer und Teamfähigkeit. Ein Schulgarten oder Erlebnisgarten ist damit Lernort und Werkstatt zugleich. Für die Stadt ist Gartenpädagogik ein Brückenschlag: Sie bringt Natur unmittelbar in den urbanen Alltag und hilft, Wertschätzung für Lebensmittel aufzubauen.

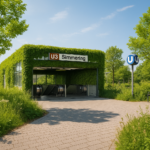

Erlebnisgarten: Ein Erlebnisgarten ist ein öffentlich zugänglicher Garten, der speziell für Bildung und Begegnung gestaltet ist. Wege, Beete, Hochbeete, Beschilderungen und Stationen sind so angelegt, dass Besucherinnen und Besucher unabhängig vom Vorwissen lernen und mitmachen können. In einem Erlebnisgarten wird das „Anschauen“ zum „Selbst Tun“. Das senkt Hürden, macht Inhalte greifbar und weckt Neugier – besonders bei Kindern, die erstmals mit Gemüseanbau in Berührung kommen. Die City Farm Augarten ist ein solcher Erlebnisgarten mitten in Wien.

Education Catering: Dieser Begriff beschreibt ein Verpflegungskonzept, das über das bloße Liefern von Speisen hinausgeht. Es verknüpft Küche, Pädagogik und Alltagskompetenzen. Education Catering achtet auf abwechslungsreiche Menüs, Saisonalität und kindgerechte Zubereitung. Gleichzeitig bietet es begleitende Bildungsangebote: Workshops, Küchenbesuche, Informationsmaterialien. So entsteht ein Kreislauf: Was im Garten wächst, findet in der Schulküche Platz – und das Gelernte beeinflusst die Essensauswahl. GOURMET Kids setzt diesen Ansatz nach eigenen Angaben praktisch um.

Urban Gardening: Urban Gardening meint gärtnerische Aktivitäten im städtischen Raum – in Parks, Innenhöfen, auf Dächern, Balkonen oder Gemeinschaftsflächen. Es ist mehr als ein Hobby: Urbane Gärten fördern Biodiversität, verbessern Mikroklima, schaffen Begegnungsräume und vermitteln ökologische Kompetenzen. Für die Ernährungsbildung liefern sie kurze Wege: Kinder können ohne lange Anreise erleben, wie Salat oder Kürbis wachsen. Gerade in Wien, mit dichter Bebauung und vielen Schulen, ist Urban Gardening ein naheliegender Bildungsbaustein.

Historische Entwicklung: Vom Erntefest zum etablierten Bildungsangebot

Die Zusammenarbeit startete 2015 – und gleich im ersten Jahr gab es einen starken Auftritt: Ein Erntefest im Rahmen des 40‑jährigen GOURMET‑Jubiläums setzte ein sichtbares Zeichen. Dieser Auftakt verband Festkultur mit Bildungsanliegen und machte die Kooperation schnell bekannt. In den folgenden Jahren wuchs aus dem Event ein wiederkehrendes Programm. Die „Junior City Farmer“-Workshops etablierten sich als Kernstück. Besonders prägend ist die 4‑Jahreszeiten‑Reihe: Kinder erleben einen kompletten Gartenzyklus, vom winterlichen Boden vorbereiten bis zur sommerlichen Ernte und herbstlichen Verarbeitung. Dieser Jahresrhythmus vermittelt Geduld, Respekt vor Naturprozessen und ein Gefühl für Saisonalität.

Ein wichtiger Meilenstein war der Umzug der City Farm von Schönbrunn in den Augarten. Der Standortwechsel brachte die Gartenpädagogik näher an viele Schulen und Kindergärten im innerstädtischen Bereich. Der Garten blieb Erlebnisraum – mit neuen Wegen, neuen Nachbarschaften und kurzen Anfahrtswegen für Klassen. Nach Angaben der Quelle hat GOURMET den Schritt tatkräftig unterstützt. Kooperationsprojekte leben von solcher praktischen Hilfe: Sie stärkt Vertrauen und baut langfristige Strukturen auf.

Parallel zur inhaltlichen Arbeit wurde das Umfeld der Kooperation gepflegt. Veranstaltungen für Stakeholderinnen und Stakeholder – etwa aus Schulen, Gemeinden, Trägerorganisationen und Elternvertretungen – schufen Raum für Austausch. So konnten Fragen zur Umsetzung, zu Menülinien, zu Allergenen oder zu vegetarischen Angeboten im direkten Gespräch geklärt werden. Das stärkt Beziehungen und macht Bildung alltagstauglich. Im heurigen Jahr feiert GOURMET laut Quelle sein 50‑jähriges Bestehen. In diese Jubiläumsphase fällt das 10‑Jahres‑Jubiläum der Partnerschaft. Es ist eine doppelte Wegmarke – und ein guter Moment, um Wirkung und Zukunft neu zu betrachten.

Vergleiche: Wien im Bundesländervergleich – sowie Deutschland und Schweiz

Wien verfügt mit der City Farm Augarten über einen gut erreichbaren urbanen Lernort, der Schulklassen, Freizeitgruppen und Familien anspricht. In anderen Bundesländern sind die Rahmenbedingungen naturgemäß unterschiedlich: In ländlich geprägten Regionen stehen oft Bauernhöfe, Naturparks oder regionale Bildungszentren als Lernorte zur Verfügung. Dort ist die Nähe zu landwirtschaftlichen Betrieben ein Vorteil. In Städten wie Linz, Graz oder Innsbruck wiederum braucht es, ähnlich wie in Wien, urbane Gartenflächen oder Kooperationen mit Gemeinschaftsgärten. Der gemeinsame Nenner: Kinder sollen echte Erfahrungen sammeln – ob am Feldrand, im Schulgarten oder im städtischen Hochbeet.

Ein Blick nach Deutschland zeigt eine lange Tradition von Schulgärten. Viele Schulen integrieren praktische Gartenarbeit in Projektwochen oder Arbeitsgemeinschaften. Kommunen und Stiftungen fördern urbane Gärten mit Bildungsfokus. Der deutschsprachige Raum teilt also ähnliche Ziele: Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung und Alltagskompetenzen. In der Schweiz sind Schulgärten und Genussbildung ebenfalls verbreitet, häufig in Verbindung mit regionalen Initiativen, die Saisonalität und Qualität betonen. Unterschiede liegen weniger im „Ob“ als im „Wie“ der Umsetzung: je nach Raum, Ressourcen und Trägerschaft variieren Formate, Finanzierung und Reichweite. Wien zeigt mit der City Farm Augarten, dass urbane Dichte mit kurzen Lernwegen vereinbar ist – ein starkes Argument für städtische Bildungsstrategien.

Bürger-Impact: Was Familien, Schulen und Gemeinden konkret davon haben

Die Auswirkungen auf den Alltag lassen sich gut an typischen Situationen zeigen. Beispiel Schule: Eine dritte Klasse besucht die City Farm Augarten. Die Kinder säen Radieschen, lernen den Unterschied zwischen Humus und Oberboden kennen und riechen an frischen Kräutern. Zurück im Klassenzimmer wird ein Ernährungsplakat gestaltet. Beim nächsten Mittagessen in der Schulküche wählen mehrere Kinder freiwillig das Gemüsegericht – nicht, weil jemand es „verordnet“, sondern weil sie das Gemüse kennen. Der Transfer vom Beet in die Mensa funktioniert, wenn Erlebnisse frisch sind und sich mit dem Speiseplan verbinden.

Beispiel Familie: Eltern berichten in Gesprächen – so zeigen es vielfach Alltagsbeobachtungen –, dass Kinder nach Gartenbesuchen neue Gemüsesorten probieren. Das schafft entspanntere Essenssituationen. Und es stärkt die Gesprächskultur zu Hause: Wo kommt unser Essen her? Was wächst gerade in Österreich? Welche Rezepte passen zur Saison? Noch ein Beispiel Gemeinde: Schulen und Kindergärten, die nah an urbanen Gärten liegen, können Projekte leichter in den Jahreslauf integrieren. Das erleichtert Organisation und reduziert Kosten für Anfahrten.

Für die Schulküche bietet der Ansatz handfeste Vorteile. Education Catering kann saisonale Komponenten besser erklären und bewerben. Wenn im Herbst Kürbis auf dem Menü steht und Kinder zuvor an einer Kürbisstation gearbeitet haben, steigt die Akzeptanz. Das reduziert Tellerreste und fördert bewussten Konsum. Gleichzeitig stärkt es die Wertschätzung für Küchen- und Gartenarbeit. Kinder erleben, wie viel Handwerk und Sorgfalt in einem einfachen Pesto steckt – vom Basilikumblatt bis zum Mörser. Diese Erfahrung begleitet sie weit über den Workshop hinaus.

Zahlen und Fakten: Einordnung der verfügbaren Statistik

Die Quelle nennt zwei Kernzahlen: rund 2.000 teilnehmende Kinder und 120 Workshops seit 2015. Das entspricht im Durchschnitt etwa 16 bis 17 Kindern pro Workshop. Diese Gruppengröße ist pädagogisch sinnvoll: Sie erlaubt Anleitung, Sicherheit und individuelle Erfahrung – vom Säen bis zum Ernten. Betrachtet man die Zeitspanne von zehn Jahren, ergibt sich ein kontinuierliches Angebot. Pro Jahr fanden im Mittel etwa zwölf Workshops statt. Schwankungen – etwa wetterbedingt oder durch Ferienzeiten – sind bei gartenpädagogischen Programmen üblich.

Die organisatorischen Eckpunkte zeigen Stabilität: Ein Umzug vom früheren Standort in Schönbrunn in den Augarten wurde gemeistert, das Programm blieb zugänglich und urban. Ergänzt wurde die Kooperation durch Veranstaltungen mit Stakeholderinnen und Stakeholdern, also mit Beteiligten aus Bildung, Verwaltung und Kundinnen und Kunden. Derartige Treffen fördern den Transfer in Schulen und Einrichtungen. Sie helfen, Fragen zur Umsetzung im Alltag zu klären und Netzwerke zu knüpfen.

Die Zahl 2.000 steht zudem für Reichweite: Jede teilnehmende Klasse multipliziert das Erlebte. Kinder erzählen zu Hause, was sie im Garten gesehen haben. Lehrkräfte nutzen Material weiter. Küchen- und Betreuungsteams greifen Themen im Menüplan auf. So entsteht eine Kaskade von Lerneffekten, die über die Workshopdauer hinaus Wirkung entfaltet. Die Datenlage ist bewusst schlank – es werden keine zusätzlichen Kennzahlen genannt. Gerade deshalb ist die Einordnung wichtig: Die Kombination aus Praxisnähe, Kontinuität und urbaner Erreichbarkeit erklärt, warum das Format im Wiener Kontext erfolgreich ist.

Expertenstimmen aus der Quelle

Die Einschätzungen der Verantwortlichen geben die Richtung vor. Angelika Palme und Wolfgang Palme von der City Farm Augarten betonen: „Aus gemeinsamer Überzeugung ist eine starke, beständige Partnerschaft entstanden, die auf gegenseitiger Unterstützung und Vertrauen beruht.“ Diese Worte verweisen auf zwei Erfolgsfaktoren: Kontinuität und Kooperation. Ohne verlässliche Partnerinnen und Partner sind Bildungsangebote schwer dauerhaft zu verankern.

Claudia Ertl‑Huemer von GOURMET hebt den praktischen Zugang hervor: „Beim Graben, Pflanzen und Ernten erleben Kinder und Jugendliche hautnah, wie Lebensmittel entstehen.“ Das Zitat markiert eine pädagogische Linie: Lernen durch Tun. Dieser Ansatz passt zur Stadt, in der viele Kinder keinen eigenen Garten haben – der Erlebnisraum in der City Farm schließt diese Lücke.

Zukunftsperspektive: Wie sich das Format weiterentwickeln kann

Die nächsten Jahre werden von drei Trends geprägt sein. Erstens: Saisonalität bleibt Schlüssel. Wenn Schülerinnen und Schüler verstehen, warum Frühling anderes Gemüse bringt als Herbst, stärken sie nachhaltige Essgewohnheiten. Zweitens: Verknüpfung von Garten und Küche wird noch enger. Denkbar sind modulare Reihen, die mit der Aussaat beginnen und in der Schulküche enden – mit Rezepten, die an Jahreszeiten angepasst sind. Drittens: Niederschwellige Zugänge. Kurze, gut planbare Einheiten mit klaren Lerneffekten erleichtern die Integration in Stundenpläne.

Digital begleitete Elemente können die Praxis sinnvoll ergänzen: Fotodokumentationen aus dem Beet, kleine Videoclips aus der Küche, Arbeitsblätter für den Unterricht. Wichtig bleibt, dass das haptische Erlebnis im Garten den Ton angibt. Kooperationen mit weiteren städtischen Gärten, mit Bibliotheken oder Umweltbildungseinrichtungen können Reichweite und Vielfalt erhöhen. Inhaltlich bietet sich die Verbindung zu Themen wie Boden, Wasser, Bestäuberinsekten oder Lebensmittelabfall an. Gerade Food Waste lässt sich im Garten anschaulich behandeln – vom Kompost bis zur Resteküche.

Für die Partnerschaft selbst spricht die bisherige Stabilität. Die Feier zum 10‑Jahres‑Jubiläum zeigt, dass Vertrauen und gemeinsame Ziele tragen. Das 50‑Jahre‑Jubiläum von GOURMET liefert zusätzlichen Rückenwind, um Bildungsformate zu verstetigen und weiterzuentwickeln. Entscheidend ist die Nähe zu den Bedürfnissen von Schulen, Kindergärten und Familien. Wenn Planung, Anreise und Betreuung gut gelingen, bleibt das Angebot attraktiv – und die Wirkung wächst.

Interne Vertiefung und weiterführende Links

Wer die Themen vertiefen möchte, findet Hintergründe und Analysen in folgenden Dossiers:

- Ernährungsbildung in Österreich

- Urbane Gärten: Lernen zwischen Beeten und Beikraut

- Schulverpflegung: Saisonal und kindgerecht

Zur Originalquelle: OTS‑Aussendung von GOURMET. Zur City Farm: cityfarm.wien. Zu GOURMET: gourmet.at.

Schluss: Was bleibt – und was jetzt zu tun ist

Nach zehn Jahren steht fest: Die Kooperation von GOURMET Kids und City Farm Augarten verbindet Theorie und Praxis so, dass Kinder mit allen Sinnen lernen. Aus einem Erntefest wurde ein verlässliches Bildungsangebot. Zahlen wie 2.000 Kinder in 120 Workshops zeigen: Der Zugang funktioniert, weil er nah an der Lebenswelt ist. Wien profitiert von der urbanen Lage der City Farm, Schulen von kurzen Wegen, Familien von positiven Esserfahrungen.

Wer die Wirkung verstärken will, kann an drei Punkten ansetzen: Regelmäßige Klassenbesuche über das Jahr, eine enge Verzahnung mit dem Speiseplan sowie offene Kommunikation mit Eltern und Betreuungsteams. So entstehen langsame, stabile Veränderungen – vom Beet auf den Teller. Für interessierte Schulen und Gruppen lohnt sich eine frühzeitige Planung der Termine. Weitere Informationen, Kontakt und Programmangebote bietet die City Farm auf ihrer Webseite. Die Originalaussendung steht auf OTS zum Nachlesen bereit.

Offene Frage zum Weiterdenken: Welche drei saisonalen Rezepte könnten Ihre Klasse im kommenden Semester gemeinsam kochen – und welches Gemüse möchten die Kinder selbst dafür anbauen?