Wien (OTS) – Um Bodenschutz und Baubedarf unter einen Hut zu bringen,

braucht es

den konstruktiven Dialog zwischen allen Stakeholdern. Impulse

lieferte das Positionspapier „Österreich ist nicht fertig gebaut!“,

in dem die Baustoffindustrie Perspektiven für eine nachhaltige

Zukunft aufzeigt, sowohl bauwirtschaftlich wie auch bei der

Inanspruchnahme von Flächen.

Die Herausforderungen sind klar: Die Flächeninanspruchnahme hat

bereits ein kritisches Ausmaß erreicht und muss gebremst werden.

Andererseits ist vor allem der Bedarf an neuen Wohnungen enorm,

allein in Wien braucht es rund 15.000 Wohneinheiten zusätzlich pro

Jahr.

Zwtl.: Boden für Siedlungsraum ist knapp

„Österreich wächst und braucht leistbaren Wohnraum und eine

leistungsfähige Infrastruktur machte Andreas Pfeiler, Geschäftsführer

des Fachverbands Steine-Keramik deutlich. Doch Boden sei knapp,

potenzieller Siedlungsraum nur beschränkt verfügbar. Entscheidend

sei, Bauflächen künftig klug und sparsam zu nützen. „Die

österreichische Baustoffindustrie sieht sich hier mit in der

Verantwortung und sucht den Dialog mit den Stakeholdern, um gemeinsam

tragfähige Lösungen zu finden, wie Bodennutzung nachhaltig

funktionieren kann“, betonte Pfeiler.

Zwtl.: Optimale Flächennutzung benötigt strategisches

Flächenmanagement

Boden ist Träger vielfältiger Funktionen und Interessen. „Um hier

die notwendige Balance zu finden, braucht es strategisches

Flächenmanagement mit klaren Zielen“, erklärte Arthur Kanonier,

Forschungsbereichsleiter Bodenpolitik und Bodenmanagement an der

Technischen Universität Wien . Rund 6.000 km² der heimischen Fläche

sind bereits in Anspruch genommen, rund die Hälfte davon als

Baufläche gewidmet, ein Viertel davon noch unbebaut. Mit dem

Bevölkerungswachstum steige auch der Druck auf die verfügbaren

Flächen. „Nicht zersiedeln, sondern in bereits bebauten Flächen

verdichten, ist das Gebot der Stunde“, appellierte Kanonier.

Zwtl.: Bauen ohne Boden: 200.000 Wohnungen auf Wiens Dachflächen

möglich

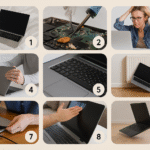

Aufstockung und Verdichtung, sind die Expertise von Armin Mohsen

Daneshgar, Daneshgar Architects . „Wiens Dächer bieten rund 3 Mio. m²

Fläche für 200.000 Wohnungen“, so Daneshgar. Zumindest ein Stockwerk

könne aufgebaut werden, meist aber mehrere, ohne die Wohnqualität der

unteren Stockwerke zu beeinträchtigen. Weitere positive Effekte:

Dachgärten als grüne Oasen und bis zu 80 Prozent Energieersparnis,

wenn im Zuge der Aufstockung auch der Bestand saniert wird. Freilich

ist auch bei Erweiterungsbauten das Stadtbild zu wahren und auf einen

stimmigen Dialog zwischen alt und neu zu achten, ergänzte Irene

Lundström, Fachbereichsleiterin Stadtbildbegutachtung MA19,

Architektur und Stadtgestaltung der Stadt Wien.

Zwtl.: Sanierung und neue Nutzungen von Bestand

„Neubau ja, doch nachhaltig“, fasste Roland Hebbel,

Obmannstellvertreter Zentralverband industrieller

Bauprodukthersteller, die Situation zusammen, und erklärte:

„Natürlich haben wir Interesse daran, dass gebaut wird. Aber wir

wollen dabei verantwortungsvoll agieren und dazu bekennen wir uns“.

Daniel Fügenschuh, Präsident der Bundeskammer für

Ziviltechniker:innen , pflichtete dem bei: „Wir verbrauchen jedes

Jahr eine Fläche, so groß wie Eisenstadt. Das erhöht die Gefahr von

Hochwasser, Hitzeinseln und anderen Katastrophen. In der Fläche ist

Österreich daher bereits fertig bebaut. Gleichzeitig müssen wir

bereits bebaute Flächen weiternutzen: Durch Wiederbelebung unserer

Ortskerne, Sanierung der Gebäudebestände und Mobilisierung von

Brachen können wir sehr gut weiteren Raum schaffen, ohne Boden zu

verbrauchen.“ Dazu brauche es qualifiziertes Know-How in der Planung.

Zwtl.: Zum Bodensparen braucht es breite Unterstützung

Die österreichische Bodenstrategie hat zum Ziel, die

Flächeninanspruchnahme bis 2030 substanziell zu verringern. Zum Bauen

ohne Boden definiert das aktuelle Regierungsprogramm verschiedene

Ansatzpunkte, wie Vorrang von Flächenrecycling vor Neuwidmung, und

von Sanierung vor Neuerrichtung. Die Entscheidungen sollen stärker

auf Landesebene gebündelt werden. Noch ist abzuwarten, wie sich die

Regierungspläne zu Planungs- und Widmungskompetenzen in der Realität

manifestieren sollen. „Gerade bei Themen wie der Stärkung der

Ortskerne, Leerständen und Bebauungsdichte, braucht es die lokale

Kompetenz“, stellte Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen

Gemeindebunds ,im Vorfeld der Veranstaltung fest. Bodensparen sei ein

Anliegen der gesamten Gesellschaft, „auch die heutige Diskussion

zentraler Stakeholder deutet in Richtung einer breiten

Unterstützung“, gab sich Pressl erfreut.

Zwtl.: Baulandmobilisierung: Klarer Rechtsrahmen notwendig

„Wir sehen uns in unseren Bestrebungen der letzten Jahre

bestätigt“, freute sich Pfeiler. Maßnahmen wie verdichtetes Bauen

forciere der Fachverband seit Jahren, „weil so auch Energie gespart

wird.“ Dazu komme, dass mineralische Baustoffe nachhaltig,

kreislauffähig und multifunktional sind und das Bauen in größere

Höhen und in höherer Dichte ermöglichen. „So kann

Baulandmobilisierung umgesetzt und die Bodeninanspruchnahme minimiert

werden“, bekräftigte Hebbel abschließend und forderte dafür

entsprechende und klare gesetzliche Rahmenbedingungen.